2025年4月23日

長崎県壱岐市 大手部品メーカー社員 光行恵司さん

令和時代の「逆参勤交代」を離島で実践

元大手部品メーカー東京支社長の光行惠司さん(63)は長崎県の離島、壱岐島を年に数回のペースで訪問している。エンジニアの経験をいかし、IT技術を活用した地域活性化に貢献するほか今年春には文化活動の拠点となるゲストハウスをオープンした。二拠点生活のきっかけになった「逆参勤交代」の取り組みと「生きている手ごたえが感じられる」という壱岐島での試みについて聞いた。

「逆参勤交代」との出会い

出身は愛知県の名古屋市ですが、若い頃から田舎暮らしには関心がありました。30代前半の頃、子どもが生まれたのをきっかけに自然豊かな環境や食の安全への意識が高まり、農村地域への移住を真剣に考えました。実際に山間部の農村に何度も足を運び、農業や林業、宿泊業など土地に根付いた仕事に就けるか模索しました。結果的に家族を養っていけるかどうか確信がもてずあきらめました。

転機となったのは、本社のある愛知県から東京都への異動でした。年齢は50代半ば。役職は東京支社長でした。

東京支社では新たな社会の潮流をつかみ、新事業領域の開拓につながって行くことが求められる中、見識を深め、行動につなげようと地域創生、SDGsや国の予算のあり方、スポーツ振興といった政策に関する講演会や勉強会に参加するようになりました。「ポスト平成時代の働き方、住まい方、暮らし方、生き方」~新たな人の流れを創る人材循環型社会/地方創生ビジネスとは~というシンポジウムに参加したところ、東京圏の人口流入過多は年間13万人というデータを見せられました。13万人と言えば私の会社の本社がある愛知県刈谷市と同じ規模の人口です。

さらに三大都市圏の名古屋圏ですら人口流出過多に陥っている事実を知り衝撃を受けました。

その一方、シンポジウムでは東京圏一極集中、地方の人口減少の課題解決も議論されました。

登壇者の三菱総合研究所の松田智生主席研究員が、提唱したのが「関係人口の創出」とそれを促す「逆参勤交代」でした。

「人口減少時代の中で、パイを奪い合う移住誘致競争は国を疲弊させるだけです。観光以上、移住未満の関係人口の創出こそ地方の未来につながります。江戸時代に地方から江戸へと人の流れを作った参勤交代が、文化や産業の流通、街の整備につながったことになぞらえ、東京圏から地方都市に向かい、スキルや知識をシェアリングして、地域の課題解決に参加する逆参勤交代こそが人口減少社会の日本の処方箋です」と主張されていました。

松田さんの話を聞いて、東京一極集中への問題意識が高まるとともに、忘れかけていた地方への興味が再燃しました。

会社の新たな活動としての可能性があるか試そうと、部下の社員と逆参勤交代のフィールドワークに参加することにしました。北海道の上士幌町、埼玉県の秩父市、長崎県の壱岐市の3地域の中から選択するのですが、私が壱岐市、部下が秩父市を体験することになりました。 壱岐市を選んだ理由は、離島の壱岐についてはほとんど知識がなく、想像もできなかった分、好奇心を刺激されたからです。

日本のふるさとの原風景

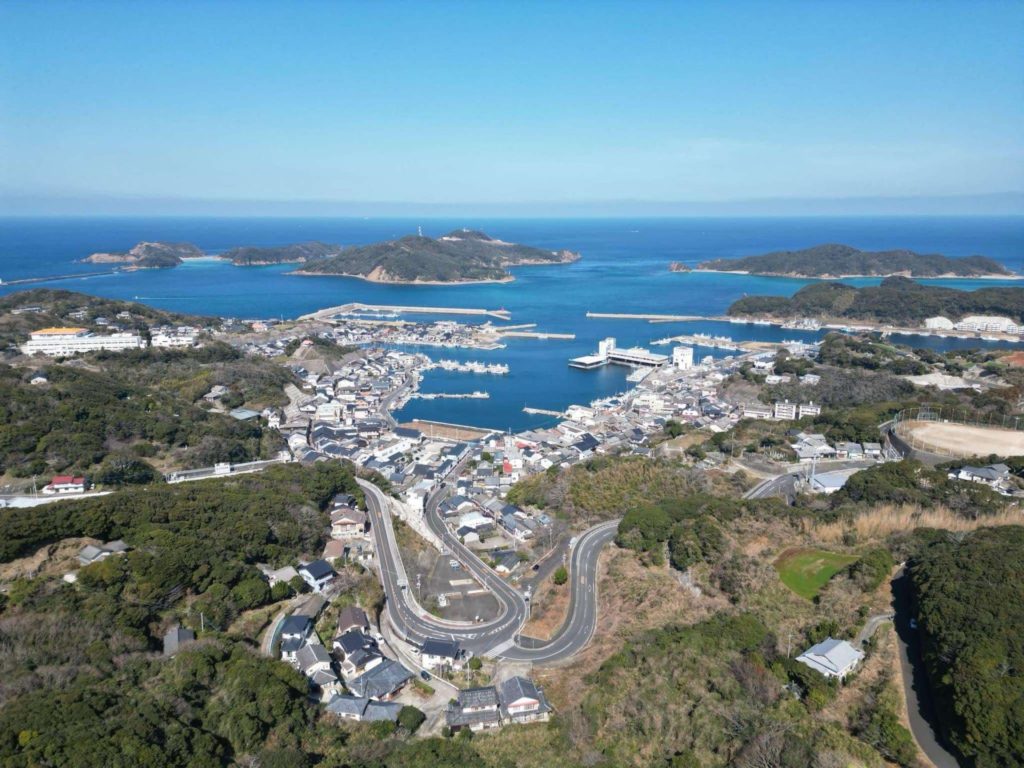

初めての訪問は2019年の秋。10人ほどの参加者とともに博多港から船に乗り約1時間で壱岐市の到着。マイクロバスで島をめぐると、目に入る田んぼや林、点在する古民家が、日本のふるさとの原風景に思えてとても心が落ち着きました。

海に囲まれた島ですが、海の幸だけではなく、壱岐牛もおいしい。地下水が豊富でコメの質が高い。一方、古くから麦の生産も盛んで、壱岐が麦焼酎発祥の地と聞いて驚きました。全島に光ケーブルが敷設されていて、エネルギーが自給できれば、自給自足できる島ではないかと思いました。

そして、何よりも島の人が素晴らしかった。初日の夜は歓迎会で1次会、2次会、3次会。出会ったばかりの市役所の部長さんとカラオケを歌っていました。非常にオープンマインドでがつがつしていない。いい意味でのんびりしていて、競争や駆け引きが付いて回るビジネス社会の人間関係とは全く違いました。

最終日に壱岐市のためのプレゼン

2泊3日の逆参勤交代のツアーは初日と2日目は、移住者の方のお話を聞いたり、島の名所を回ったり、観光やワーケーションの施設を訪ねたり、大人の社会見学のような体験をして過ごし、最終日に市長さんの前で壱岐の課題解決のための企画を一人ずつ自分主語で何ができるか提案するスケジュールでした。そのため参加者はツアーを楽しみながら、プレゼンテーションのためのアイデアを探すという作業をしていました。

私は島のあちらこちらに神社の鳥居があることに気が付きました。聞くと、島には1千も社があるとか。車でゆっくり走っても島の端から端まで30分ほどで着いてしまう小さな島なのに、と驚きました。神社に行くと「御朱印を希望される方は電話をください」という案内の張り紙が張られています。神社も人手不足が課題でした。

私は世間の御朱印ブームと島の歴史文化、人手不足、IT技術を絡めて発想したのがQRコードを使ったデジタル御朱印スタンプラリーでした。神社にQRコードを設置し、一定数の御朱印を貯めたら特典がもらえる仕組みです。

観光客にとっては御朱印が容易に手に入るので便利です。特典を狙って何度も島に訪問してもらうことで観光客の増加も期待できます。また収益は壱岐の宝である社の保護につながり、かつ島民の方たちのアイデンティティも高められると考えました。

私の会社はQRコードのサービスに取り組んでいたので、実現できる目処もつきました。

プレゼンの結果、市長からも前向きなコメントをいただき、市の職員の方と主要な神社を中心にQRコードを設置するための会議もしましたが、2020年の新型コロナウイルス流行で、中断することになりました。

オンライン朝市を提案

人の移動が制限され、壱岐市を訪問できなくなりましたが、私はこんなときこそ島のために何かできないかと奮い立ちました。

そのとき相談相手となってくれたのが、逆参勤交代のツアーで知り合った壱岐イルカパークを経営する高田佳岳さんでした。大手広告会社の社員だった高田さんは経営不振に陥っていた壱岐市のイルカパークの再生計画を担いました。市の職員とともに計画を作成したものの、実行段階で「誰がやるの?」という問題が発生。そのため自身が実行役も引き受けることを決意。会社からのサラリーを捨て東京都から壱岐市に移住したという熱い人物です。

パークの財政基盤を立て直すための機能、アトラクション、価格体系を見直しながら、イルカが本来のイルカらしく生育されること、人とイルカが主従ではなく、友達の関係になれることを目指しており、人のあり方、生き方といった学びにも踏み込んだパーク運営をしています。

高田さんとの話し合いで決まったのが、島の名物である朝市でオンライン通販をする試みでした。イルカパークの休園で手の空いた職員がスマホを片手に朝市をまわり、魚や野菜を売るおばさんらに声をかけます。ZOOMでそのLIVE映像を見た消費者が購入の手続きをすると、職員の方が梱包して発送する仕組みでした。これが好評で、コロナ期間はオンライン朝市の体験+商品がふるさと納税の返礼品にも活用されました。

運営のイルカパーク、販売する朝市、購入者の方々の三方良しの試みで、将来的に島へのリアルな訪問へつなげようと意識しました。

ロボットを使った記念館のオンライン鑑賞

壱岐市の東京事務所長のお声がけで壱岐のエンゲージを高める「エンゲージコミュニティラボ」の活動に参加しました。メンバーは壱岐と関係する旅行会社、建設会社、経産省の職員や大学の先生ら。

そこでは内外のやりたいことを提案し、実行する寄合でした。

私がテーマにしたのはプレゼンスロボットtemiの導入でした。temiは離れた場所からでも遠隔操作ができ、本体の目の位置にあるカメラで撮影した映像をスマホやパソコンでリアルに視聴できます。

私はtemiを壱岐市の松永安左衛門記念館に配置し、オンライン見学を試みるイベントを実施しました。

松永氏は日本の九電力体制をつくり、自身の創設したシンクタンクでは、東京湾を横断する道路や国鉄民営化などの国家的な戦略を立案、提言した壱岐を代表する歴史的人物で、全国に知ってもらいという狙いもありました。

記念館ではtemiの使い方を福岡からフィールドワークに来ていた大学生に説明し、その後社会で役立てる方法を提案してもらう学びの場としても活用しました。

temiの取り組みは販売代理店の社長が知り合いだったことから始まりました。ここでも社会人として培ってきたご縁がいきました。

空き家を借りて、ゲストハウスに

壱岐との関わりが深まったことで活動拠点が欲しいと思うようになりました。

22年7月の逆参勤交代で街づくりや空き家対策に取り組む設計会社の方のプレゼンを聞く機会があり、私も別荘やゲストハウスとして空き家の運営をしてみたいと伝え、物件探しに協力してもらうことになりました。23年4月に連絡があり、オンライン内覧をしましたが、2つの和室とダイニングキッチンの2DKの趣のあるたたずまい、使い勝手の良さ、そして痛みの少ない構造と、とても良い物件だとわかり、7月に現地に行き確認。少し手を入れれば素敵な宿になるはずだと判断して借りることを決めました。不在時の管理や受付や清掃といった業務が課題でしたが、イルカパークが業務委託契約で作業してくれることになりました。

リノベーションを経て、開業したのは今年1月3日です。貸主のご両親が椿川教場という屋号で詩吟や茶道の教室に使われていたと聞き、その屋号を引き継いで宿の名前として使わしていただくことを相談し、快諾を得て、一棟貸しの宿“椿川教場”がオープンしました。

定員は6人で料金は人数にかかわらず1泊約3万円。つまり利用人数が多いほど割安になります。またアートや音楽など知的活動の場としてもらいたいと思っています。将来的には、日本各地に同じような施設が広がっていくことを願って、自分の体験を伝えたり、同様の宿とのネットワークを築き、連携できたりしていければと考えています。

「生きている手ごたえを感じています」

壱岐への逆参勤交代をはじめて5年以上が経ちました。その間で私の人生は大きく変わったと思います。普段の仕事ではご縁のなかった異業種の方々、島の人々との出会いはかけがえのない財産です。会社の仕事でも達成感はありますが、自分自身の出資と責任で、計画を立てて、失敗しつつもひとつずつ積み重ねていくときのワクワク感はここでしか得られません。生きている手ごたえを感じています。

自分がモデルケースとなり、誰もが少しの勇気、行動で地方と関わり、自分らしい生き方ができるように逆参勤交代の面白さを広めていきたいと思っています。

Infomation

一棟貸しの宿 椿川教場

碧い海と遥か対馬と望む

緑に包まれた和の宿で心温まるひとときを

『椿川教場』お問い合わせメールアドレス

Tsubakigo.kyojo@gmail.com

壱岐のイチオシ!

麦焼酎の醸造のために栽培される大麦畑でたなびく麦の穂。離島にいることも忘れる心安らぐ大好きな景色です。

光行惠司(みつゆき・けいじ)

1962年生まれ。愛知県名古屋市出身。京都大学大学院卒業後、大手自動車部品メーカーに勤務。2025年4月より経営者団体に出向。2019年、丸の内プラチナ大学「逆参勤交代コース」のフィールドワークで壱岐市を訪問。以降、壱岐市の街づくりに貢献するアイデアを提供し、2025年1月、地域の空き家を改修した一棟貸しの宿兼文化交流施設「椿川教場」を開業した。

1962年生まれ。愛知県名古屋市出身。京都大学大学院卒業後、大手自動車部品メーカーに勤務。2025年4月より経営者団体に出向。2019年、丸の内プラチナ大学「逆参勤交代コース」のフィールドワークで壱岐市を訪問。以降、壱岐市の街づくりに貢献するアイデアを提供し、2025年1月、地域の空き家を改修した一棟貸しの宿兼文化交流施設「椿川教場」を開業した。