2025年4月23日

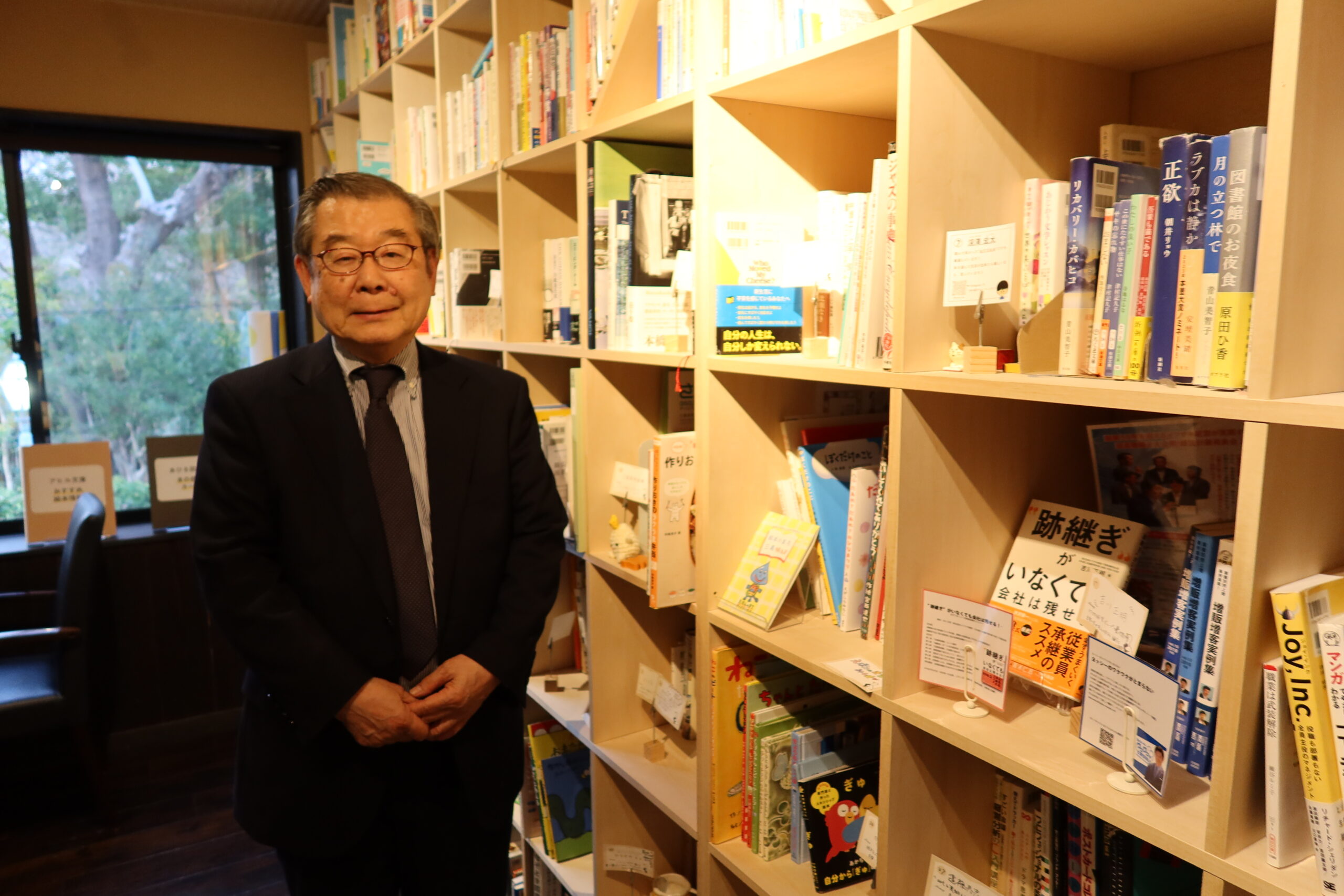

静岡県三島市 加和太建設 河田亮一社長

地域発のスタートアップが続々誕生! 3代目社長の「挑戦できるまちづくり」

人と人をつなぐ場所「サードプレイス」を軸にした観光やまちづくり、さらには関係人口の増加を官民挙げて推進する静岡県三島市。その取り組みのキーパーソンのひとりが地元ゼネコン企業、加和太建設の河田亮一社長だ。スタートアップ支援施設、三島への移住の懸け橋になるコワーキングスペースやゲストハウスの立ち上げや運営などに関わってきた。「チャレンジする人を応援することで三島を活気づけたい」と語る河田社長。その動機とは。

三島市のサードプレイスの一つ、起業家支援コミュニティー「LtG Startup Studio」。施設内には起業家や支援者らが語り合うディスカッションルーム、資料作りやオンライン会議に集中するためのワーキングスペースがあるほか、セミナーや人材紹介、スタートアップの相談もされている。また定期的にピッチ(短いプレゼンテーション)コンテストが行われ、優勝賞金は100万円。地元企業や金融機関からのサポートも受けられるという。

このスタジオを運営するのは地元ゼネコン企業の「加和太建設」だ。

河田亮一社長は「サードプレイスは挑戦したい人を応援する場所」と言い、「LtG Startup Studio」のほかでも、施設づくりや事業のサポートを通して起業家を応援している。なぜ、建設会社が起業家らの挑戦を後押しするのか。河田社長の動機には半生で培った経験が強く影響している。

原点は10代で抱いた目標「日本の教育を変える」

河田社長は地元では知られた建設会社の長男だった。中学3年生の進路相談で教師から「将来は家の仕事を継ぐのだからお父さんと同じ高校に行くんでしょ」と言われたことに疑問を抱き、アメリカの高校への留学を決めた。 現地で受けた教育に驚かされた。授業では「きみはどう思う?」「なぜ、そう思う」と常に問いかけられた。自分で考え出した答えを見つけ、その根拠を論理的に伝えるための学びは、用意された答えを探す日本のものとはまったく違った。河田社長は「学べば学ぶほど、経験を積めば積むほど、自分の価値観が磨かれ、苦手なことや怖いものにも向かっていけるようになった」と振り返る。その一方で、日本の教育に危機感を覚えた。「日本の教育を変えるために政治家を志ざすようになりました」(河田社長)

リクルートや学校経営者から学んだこと

帰国後、一橋大学で学び、卒業後はリクルートを就職先に選んだ。リクルーターの社員に「教育を変えるために政治家になりたい」と将来の希望を語ると、「それなら、リクルートで働くのは勉強になるよ」と誘われて入社を決めた。配属されたのは学生向けメディアの法人営業。クライアントは私立の大学や専門学校で、情報誌を学生の自宅に送り、広告収入を得るビジネスモデルだったが、営業には苦戦した。学生の情報収集ツールはほとんどがスマホ。個人情報管理のルールも厳しさを増していた。「マーケット環境と商品が合っていない。新しい媒体が必要だ」と上司に訴えると、こう返された。

「そう思うなら自分でやってみろ」。ゼロイチの発想で新しいサービスを産み出し社会を変えていく。それがリクルートの流儀だった。「ないなら自分で作る」。自分で考え、行動する習慣がつき、ビジネスの面白さがわかるようになった。

営業で訪問する学校経営者から「事業で上げた利益をどのように社会のために使うか判断するのが経営者の役割」と聞かされ感銘を受けた。その当時、新世代の起業家らが綺羅星のように現れ、存在感を高めていた。ソフトバンクの孫正義氏、ファーストリテイリングの柳井正氏、楽天の三木谷浩史氏、星野リゾートの星野佳路氏らのスピード感やダイナミズムにも刺激を受け、経営者を目指すと決めた。「教育で社会を変える」という目的は変わらないが、手段が変わった。

レガシー産業の定義を変える

起業家を目指し数年の間、具体的なアイデアや方向性を考える中で、身近な経営者である父親の存在を改めて思い出し、それとともに今まで父親に与えてもらった機会に感謝の気持ちが芽生えた。そして、2,3年の限定で、実家の手伝いをすることを決め三島に戻った。

会社は公共工事の受注が中心の旧来型のゼネコンだったが、建設業にはもっと幅広い可能性があると気づき、その定義や構造を変えたいという思いがわきあがった。そうした中で東京のソーシャル・アパートメントの不動産開発と建設工事を受注。収益は三島のまちづくりに投資すると決めた。日頃から地元の先輩経営者らに「三島で仕事をするのなら、まちに貢献しなさい」と教えられていた。

その頃、三嶋大社の門前通りの土地のオーナーが「まちのために役立ててくれる人に売りたい」と話していると聞いて土地を購入。「三島の人が楽しめる場所にしよう」と立ち上げたのが複合商業施設「大社の杜みしま」だった。10店舗以上の飲食店・商店が軒を連ねた。カフェ、アイス工場の直販店、土産物屋……。静かだった三島大社の門前が活気づいた。「大社の杜」のプロジェクトは開業から6年が経った2019年に終了するが、事業を通して、まちづくりに必要なノウハウを得たのは大きな成果だった。

スタートアップスタジオを開業

「大社の杜」の跡地をどうするか。構想を練っていたが、2020年の新型コロナウイルス流行で、しばらくプロジェクトは寝かせることに。

外出制限が緩和されたタイミングで、東京であったスタートアップのピッチイベントに参加した。社会や産業の課題を感じながら、最新のテクノロジーを使って、どのように新たなビジネスを構築していくのか。ビジョンを語る若者たちの熱量がストレートに伝わってきた。

「三島を彼らのような起業家が挑戦できる場所にできないか」とひらめいた。目指す社会の姿やそのためのアイデアを語り合える場所があれば、ともに切磋琢磨する仲間が増え、支援者にも出会い、事業が実現する可能性は高まる。自分自身、レガシー産業の3代目で、従来の建設会社の定義を変えようとしている。人づくりをすることは、自分の成長にもつながる。彼らが放出するエネルギーは、自分の会社はもちろん、三島のまちにも刺激を与えるはずだ。

このアイデアを体現したのが先述した起業家支援コミュニティー「LtG Startup Studio」だ。2021年、大社の杜の建物をリニューアルし開業した。スタートアップスタジオを立ち上げた経験があり、アニメで地域を盛り上げようと活動をしていた和田亮一氏をゼネラルプロデューサーとして迎え入れた。「三島から世界へ」をビジョンに現在まで30社近くの起業家の支援をしている。

挑戦する人がつくるサードプレイスが続々

「みしま未来研究所」は三島の街のために何かをしたい有志が集まり、語り合えるサードプレイスだ。運営母体のNPO法人みしまびとが、廃園になった幼稚園の土地と建物を市から借りて、加和太建設が耐震、リノベーション工事を担った。施設にはコワーキングスペースやレンタルオフィス、カフェ&バーがあり、移住者や三島が好きな地域外の人も含めた交流の場であるほか、まちづくりについて議論をしたりプロジェクトを実行したりする起点にもなっている。

コロナ禍の最中、三島市に移住した会社経営者の山森達也氏も地元との交流のために「みしま未来研究所」を訪れ、河田社長と知り合った。三島にほれ込んだ山森氏は、移住を促進したいという思いがあり、「お試し移住ができるゲストハウスや地元民との交流ができるコワーキングスペースが必要だ」と提案した。コロナ禍で「脱東京」の現象が起き、地方への移住者が増えていたが、知り合いのいない生活で孤立に陥り、東京に戻ってしまう人も少なくない。何回か三島に足を運び、地域とのつながりを作った後で移住するのが理想だと考えていた。

山森氏の構想に賛同した河田社長はともに事業を進め、地域外から訪れたいちげんさんでも利用しやすい環境を整えたコワーキングスペース「三島クロケット」、すし屋をリニューアルしたゲストハウス「giwa」が開業した。giwaは毎晩1時間限定のバーを開くなど、地元の人と訪問客との交流を深める工夫をしている。

この2つの施設のうち一つは加和太建設が物件を所有し、山森氏の経営する会社が運営の委託を受ける形式をとっている。 三島観光協会のウェブサイトでは12のサードプレイスを紹介しているが、「みしま未来研究所」「三島クロケット」「giwa」のほか、多くの施設に加和太建設が何らかのかたちで関わっているという。

加和太建設本社もサードプレイス?

スピード感をもってダイナミックにまちづくりの会社へと進化する加和太建設。

その本社ビルは欧米のスタートアップ企業を彷彿させるような雰囲気だ。地上2階建て社屋の床面積は1800平方メートル。曲線を用いた形状のオフィスは全面ガラス張りで、明るくゆったりとした開放感がある。1階や屋外の軒下、屋上のデッキにはテーブルやいすを配置し、社員の座席はフリーアドレスにした。斬新な発想やコミュニケーションを促す狙いがあるという。新社屋のオープンは2024年6月。旧本社は6階建ての普通のビルだった。

同社ではこのオフィスを「地域の外から人と企業を呼び込む入口」「全国の建設会社と起業家をつなぐ場所」と位置付けている。1階はスタートアップの拠点として活用している。

こうした人と人をつなぐ場所づくりは、まさに三島が取り組むサードプレイスと重なる。

河田社長にとって今後の課題は、挑戦のできるまちづくりを持続性のあるものにすることだ。

「今の三島は人材に恵まれていますが、その人らがいなくなれば終わってしまうようなものにはしたくない。自分たちが培ってきたノウハウを言語化、仕組み化して後続の人々につないでいきたい」

河田亮一(かわだ・りょういち)

加和太建設代表取締役社長、LtG Startup Studio ファウンダー

1977年、静岡県三島市生まれ。93年、中学校卒業後に渡米しThe Colorado Springs Schoolに入学。97年Institut auf dem Rosenbergを卒業。2002年一橋大学経済学部卒業後、リクルート入社。その後、三井住友銀行勤務を経て07年4月加和太建設入社。15年10月代表取締役に就任。公共工事中心の普通の建設会社を「多様なまちづくりで地域の元気をつくる会社」に変革し、売上を就任時から3倍以上の100億円超、従業員数を約60人から約300人に拡大させる。21年、新たなビジネス創出を支援する「LtG Startup Studio」を設立。

1977年、静岡県三島市生まれ。93年、中学校卒業後に渡米しThe Colorado Springs Schoolに入学。97年Institut auf dem Rosenbergを卒業。2002年一橋大学経済学部卒業後、リクルート入社。その後、三井住友銀行勤務を経て07年4月加和太建設入社。15年10月代表取締役に就任。公共工事中心の普通の建設会社を「多様なまちづくりで地域の元気をつくる会社」に変革し、売上を就任時から3倍以上の100億円超、従業員数を約60人から約300人に拡大させる。21年、新たなビジネス創出を支援する「LtG Startup Studio」を設立。