2025年4月23日

山口県萩市 萩焼陶芸家 牧野将典さん、泉さん

職人の道へ転身した夫と、共に歩む妻の萩暮らし

牧野将典さん(52)、泉さん(57)夫妻はともに東京外語大学の出身。将典さんは映像技術会社の社員から萩焼の陶芸家に転身。妻の泉さんはテレビ番組の海外コーディネーターから南米滞在や旅行会社勤務を経て、将典さんと暮らすために萩市に移住した。伝統の萩焼の奥深さを探求する将典さんと、共に歩む泉さんに萩での仕事と暮らしについて聞いた。

ーーお二人は大学卒業後、テレビ関係の仕事をされていました。

将典さん 就活は就職氷河期が始まった頃で商社や銀行を受けましたが採用されませんでした。モノづくりに興味があったので、地方を回って何かの職人になろうかなと思っていた時に、映像技術会社の求人を見つけ、面接を受けたら採用されました。20代はカメラマンのアシスタントとしてロケに同行し、撮影の補助の仕事をしていました。

泉さん 私は書籍編集がしたくて大学卒業後、出版社に入社しましたが、その後、ご縁があって、民放のテレビ局で海外コーディネーターの仕事をするようになりました。将典さんの会社は外注先でアマゾンロケの仕事があったときに、「同じ大学の出身」ということで紹介されましたが、そのときは挨拶をする程度でした。

ーーその後はそれぞれ転身することになります。

将典さん 20代の後半になり、下積みを終えて、カメラを任される道も見えてはいましたが、一方で「それでいいのか」と将来に疑問を抱くようになりました。僕はもともと、モノづくりの仕事がしたくて会社に入りました。確かに、カメラは映像というモノを作りますが、どちらかと言えば、被写体を撮る立場であり、当事者ではありません。僕は何かをしている人を撮るのではなく、撮られる側の人になりたいのだと気が付いたからです。

ーーそこから萩焼の陶芸家へ?

将典さん やきものはテレビ撮影のような共同作業ではなく、一から完成までをひとりで行うイメージをもっていました。そしてある日突然、「そうだ、やきものをやろう」と思い立ちました。実家が民芸品店を営んでいて、やきものもあったのでなじみはありました。本で全国のやきものを眺めて、明るい萩焼に惹かれました。兄がある香道の先生と知り合いで、その方が萩焼の宗家である窯元をつないでくれました。初めて萩を訪れたのは2000年の初夏でした。

ーーまったくの未経験で窯元に入りました

土を精製したり、灰を作ったり、薪を割ったり先生の作品を梱包したり先生の作品撮影に同行したり、下積み生活をしていました。ろくろをまわして焼き物を形作る作業もしました。少しはろくろを回してやきものを形作る作業もしましたが、まったくの未経験者がすぐに作れるようになるものでもありませんでした。

萩に来て4年目に師匠が亡くなり、ほかの窯元に職人として再就職しました。へたくそでも、職人としてとにかく作る、という職場でしたが、たくさん作らせてもらったおかげで技術は上達しました。

独立に向けて準備を始めたのは2011年です。登り窯(山の斜面に階段状に築かれた窯)のある窯場を借りました。仕事と併行して、仕事終わりの夕方からと、仕事の休みの日は朝からそこで作業しました。ですが、そこの登り窯の調子がよくなかったため、ほかの場所を探し、2018年に別の場所(三見地区)に土地を見つけて、登り窯をつくりはじめました。

ーー泉さんはテレビ関係の仕事をやめて、南米に留学しました。

泉さん 複数の海外ロケが立て続き、まったく休みが取れない中でようやく最後のロケ隊を南アフリカに送り出して、さあこれでやっと休めると思ったところで、アフリカの現地コーディネーターから「実は取材の許可が取れていない。日本から援護してくれ」と国際電話が入り、また休めないことに。自分の中で何かがプツンと切れて「仕事を辞めてペルーに行こう」とひらめきました。その1年前から東京で習っていたスペイン語の先生がペルー人だったり、ペルー人の留学生と友達になったり、ペルーには何かと縁がありました。スペイン語の先生からペルーに住むお姉さんを紹介してもらいしばらくホームステイしました。その後はクスコに拠点を移し、ペルー各地を訪ねました。

ーー別々の道を歩んでいたお二人が2014年に結婚しました。

泉さん 2011年に将典さんとフェイスブックでつながり、彼が独立に向けて奮闘している様子を見るようになりました。その年の夏に将典さんが萩から東京に来る機会があり、「テレビ局時代の仲間と飲むので、よかったら参加しない」と声をかけてくれて、10年ぶりくらいに再会しました。

将典さん よく投稿を見てくれていて、励ましてくれました。うれしかったですね。そうして存在を意識するようになりました。

泉さん 初めて萩に遊びに行くと街とその周辺を車で案内してくれて、その滞在中に告白されました。そこから萩にちょくちょく通うようになり、1年後に萩に移住します。

ーー家庭ができて、萩焼職人として独立を果たします。

将典さん 2018年に独立し、その2年後には新しい登り窯に初めて火を入れることができました。

ーー独立までの長い期間はどのようにモチベーションを維持されたのでしょうか?

将典さん モチベーションはあまり意識したことがありません。独立する覚悟で萩に来たので、その目的に向かってただひたすら努力しました。

泉さん 2020年1月に民家をリノベーションしたギャラリースペースのお披露目をしました。まだ新しい窯はできたばかりだったので、以前に焼いたものを少し展示しただけでしたが、50人以上のお客さんが訪ねてくださいました。その2年前から登り窯を一から築く様子をフェイスブックやブログで発信していたので、それを見て応援の気持ちを込めて駆けつけてくださったのだと思います。

将典さん 泉さんは本当にあっちこっちに行っては友達を作るんですよ。僕は長年萩に住んでいても友達と呼べる人は一人しかいないのに(笑)。

ーー移住先ではどのように友達をつくるのですか?

泉さん 来たばかりの頃は、市報をくまなく読んで、そこに掲載されている料理教室やおもしろそうなイベントに参加していたので自然と知り合いができました。移住した翌年にカフェでバイトを始めると、スタッフやお客さんと仲良くなって、気づいたらまわりに友達がたくさんいました。

ーーその年は新型コロナウイルスの流行が始まりました

泉さん コロナ禍で萩焼の窯元や販売店は対面販売や陶器市ができなくなったので、オンライン販売に頼るような状況になりました。そんな中で新しい窯でできた初の焼きもののお披露目会をギャラリーで開催しました。時期は窯場から歩いて10分ほどの場所にある眼鏡橋の紫陽花の見ごろに合わせ、地元の知人、友人らが大勢来てくれました。

ーー萩焼職人の生活はどのようなものですか。

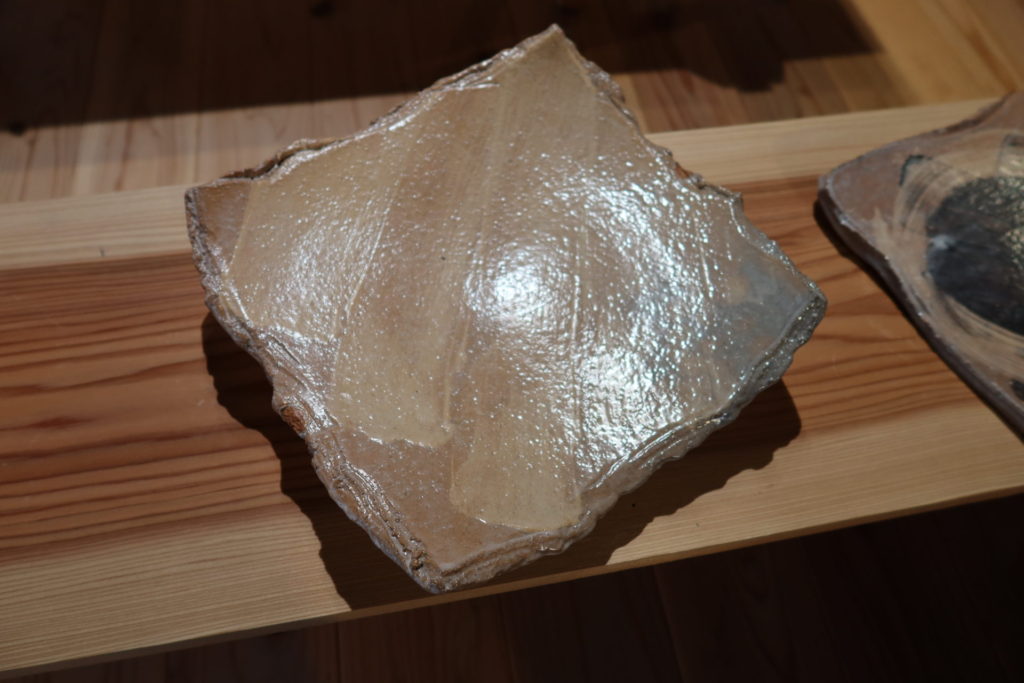

将典さん 私たちの場合、自然の土で粘土を精製し、薪を使って焼いているので、とても手間がかかります。そのため窯焚きは年に1回で、800点から1千点を焼きます。焼いた後もそれぞれのデザインも考えなくてはなりません。1年のうち9か月が準備期間で、残りの3か月間はろくろを回してかたちをつくり、窯で焼き上げています

ーー作り手のこだわりを感じます。

将典さん 萩焼に使う粘土の一部は自分で掘った下関の赤土を使っています。土のままでは使えないので、そこから粘土を精製しています。薪は森林組合から天然の木材を購入しますが、松の木は火力があるので、窯焚きの薪としては最適です。古い家は松の木を使っているので、解体した木造家屋の廃材も使います。ただ、木材にくっついたままのケーブルやくぎを抜く作業もあります。 灯油や電気の窯では窯焚きをコントロールし、色合いを調整することができますが、薪で焼く登り窯はそれが非常に難しく、ある程度は自然に任せて焼くことになります。ですから窯出しまで何ができるかわかりません。ただ、そこに面白さがあります。

ーー自然にまかせることで萩焼の魅力が引き出せるわけですね。

泉さん コロナ禍を終えて、外国人のお客さんが増えました。やきものが好きな人は見る目も真剣で、細かいことを聞いてきます。萩在住のイギリス人女性から「西欧ではわび・さびに関心をもつ人が少なからずいる」と聞きました。 わび・さびを「不完全なものを愛でる日本人の精神」と捉えているようです。西洋では陶器よりも磁器がなじみ深く、きちっとした形のものが一般的なので、それとは違う日本のやきものが興味深いようです。

ーー泉さんの役割は?

泉さん 萩焼をつくる以外の仕事をいろいろしています。SNSでの発信、イベントの案内、オンラインショップの受注、発送。ほかにも会計や雑務、商工会議所や萩焼関係の会合への出席、海外のお客様や仕入れ先とのやりとりと発送、窯場見学の外国人ツーリストへの案内も英語でしています。

ーー萩の生活はいかがですか?

泉さん とにかく魚も野菜もおいしい。来てすぐに胃袋をぎゅつとつかまれました(笑)。萩に来てからも毎日忙しいですが、東京の忙しさとは質が違うと感じています。東京にいた時期の忙しさは誰かから発注された忙しさで、萩は自分で決めた仕事による忙しさだからかもしれません。

将典さん 萩に初めてバスで来て、降り立ったのは早朝でした。店がどこも開いていなくて寂しさに襲われましたが、住んでみると、のどかで緑豊かないい場所だと思えるようになりました。窯とギャラリーのある三見地区は住民の方も親近感があって安心して暮らせています。

ーー今後の目標や課題は?

将典さん モノをつくり、売るための場所もできたので、萩焼の腕を深めることに集中していきたいですね。しがらみがなく、自分のやりたいことをやって生きていけるのは楽しいです。

泉さん もう少し収入を安定させたいですね。日常で使うお皿やマグカップなどの雑器はよく動きますが、それに比べると、萩焼のルーツである抹茶碗や水指、花入などの茶器はたくさん動きません。そのため幅広い層の方に萩焼の良さを知ってもらうように広報活動をしたいと思っています。

Profile

牧野将典(まきの・まさのり)

萩焼作家、萩焼伝統工芸士。牧野窯当主。1972年、長野県小諸市生まれ。東京外国語大学(ドイツ語専攻)卒業。映像技術会社を経て2000年に山口県萩市に移住し、萩焼の窯元で修業を始める。2014年に泉さんと結婚。2018年に独立し「牧野窯」を開窯。2020年に新しい登り窯で初めて窯焚きを行う。

牧野泉(まきの・いずみ)

作陶以外のさまざまな業務をする牧野窯の裏ボス。1968年、タイ・バンコク生まれ。東京外国語大学(イタリア語専攻)卒業。出版社の編集者を経てテレビ局の海外コーディネーター。2004年に退職後は、ペルー放浪を経て南米専門の旅行会社に4年間勤務。その後はペルーやグアテマラなど南米を放浪したり、時々出版やテレビの仕事を手伝ったり。2013年に山口県萩市に移住し、翌年に将典さんと結婚。

Information

牧野窯

〒759-3721 山口県萩市三見市710

TEL 0836-26-1073

E-mail makinohagiyakisutadio@gmail.com

Websaite makinohagiyakisutudio.com

牧野さんご夫妻のイチ推し!

眼鏡橋(三見橋)

山口県では珍しい大規模な石橋で、特に桜と紫陽花の季節がおすすめ。窯場から徒歩10分、車で2分程の場所にあるので、天気のいい日にはお弁当をもって出かけることも。

道の駅 さんさん三見

日本海に面したオーシャンビューの道の駅。天気のいい日には萩の島々がくっきりと見えて絶景を楽しめます。新鮮な地元産の野菜や果物を買いにちょくちょく寄っています。

季節限定のソフトクリームをおやつに食べたり、併設の食堂で昼食をとったりすることも。

藍場川

藍場川沿いを散策して旧湯川家屋敷と桂太郎旧宅に立ち寄るコースがお気に入り。特に湯川邸のハトバ(台所の洗い場)と桂邸の水琴窟がおすすめ。