2025年10月10日

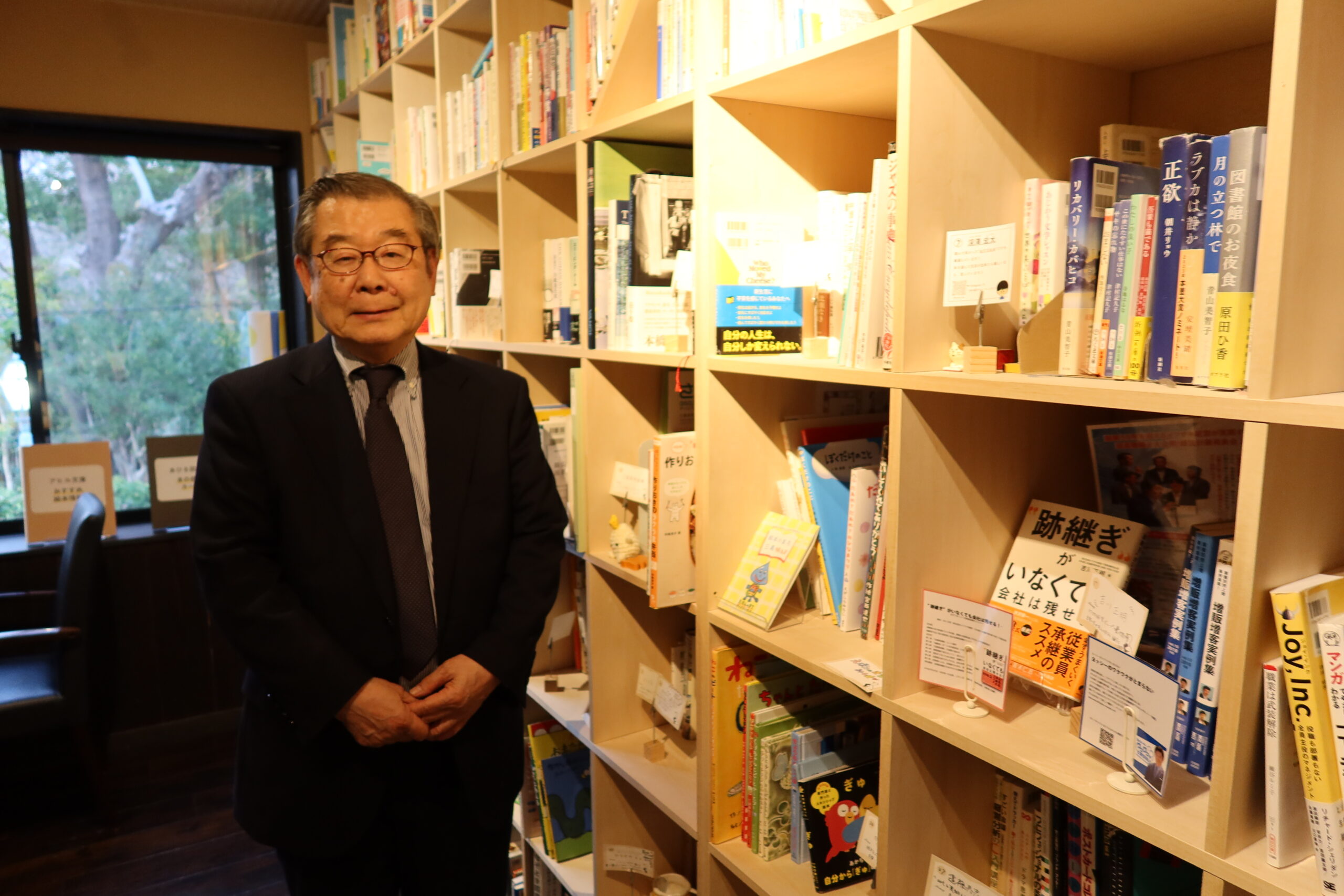

富山県射水市新湊内川 「グリーンノートレーベル」明石博之代表取締役「日本のベニス」を活かす“場ヅクル”プロデュース

「日本のベニス」と呼ばれる富山県射水市新湊内川。長さ3.5キロの水路の両岸に漁船が係留され、黒い瓦の民家が並び立つ。この景色に魅了された明石博之さんは15年前、妻のあおいさんとともに首都圏から富山県に移住。専門である社会デザインやまちづくりの経験をいかし、古民家をカフェやオフィス、ホテルに再生し、街の魅力を高めている。明石さんに手がけてきた各地の地域再生や内川活性化の取り組みについて聞きました。

「きみは社会デザインに向いている」

1971年、広島県尾道市(旧因島市)生まれ。山で秘密基地を作ったり、新聞にはさまれた広告紙の裏に絵を描いたりして遊んだ。「昭和の普通の子どもでした」と言う。将来に影響を与えたのは、父に連れて行ってもらったスーパーカーの展示会。フェラーリやランボルギーニを目の当たりにして、初めて「デザイン」を意識した。それ以来、自動車のデザインに興味を持ち、多摩美術大学のプロダクトデザイン科に進学する。大学での4年間は多忙を極める。「課題がてんこもり」で、こなすのに精いっぱい。東京の街で遊ぶ暇はほとんどなかった。

就職活動では自動車会社を志望する。明石さんを担当していたのは平野拓夫教授。戦後日本のデザイン教育を築いたと言われる人物だ。進路相談で「自動車メーカーに入りたい」と伝えると、教授はぼそっとした声で言った。「きみはプロダクトデザインには向いていない」。尊敬する恩師の言葉に反論もできず、ただ茫然としていると、教授はこう続けた。「気を落とさないで。課題を見て来たけど、きみは社会デザインのほうが向いている」。教授は消防車や救急車が最短で現場に到着するための情報ネットワークを例示し、「人と社会をつなげるデザインが大切だ」と意義を説いた。その言葉に「ピーンと来た」という明石さん。確かに社会に役立つコンセプトや方法を考えるのが好きだった。「教授は自分をよく見てくれていた」のだ。「社会デザインなら、街づくりが面白そうだ」。新たな希望を胸に教授室をあとにした。

まちづくりの老舗企業に就職

まちづくりの会社を探していると、地域のまちづくりに携わるアルバイト先の喫茶店オーナーがコンサルティング会社を紹介してくれた。社名は「地域交流センター」。「道の駅」を制度として考案した企業だった。「社長は飄々とした人柄で、政財界に人脈が広く、視点や発想が面白かった」。たとえば、あるときEボート(10人乗りの手漕ぎのカヌー)に乗って川からまちを観察するワークショップを開いた。コンセプトは「川から町の魅力を発見する」。「川から見る景色は特別感があって、まちの中から見るより何倍も感動がありました」。参加した住民らは刺激を受け、まちづくりのアイデアにもつながったという。「社長は行政主導ではなく市民主体のまちづくりを目指していました。現在では、珍しくありませんが、その先駆けのような会社でした」。

入社後は地域のブランディングを中心に取り組んだ。たとえば、観光分野。長年暮らす地元民は「地域資産は何もない」と自虐的に評価する傾向がある。しかし「よそ者」の視点で見ると隠れた魅力がいくつもある。風景や街並みの見せ方を工夫して情報を発信。すると、大都市圏の人々の関心を呼び、何もないはずのまちに価値が生まれ、地域の人々の自信につながった。「人の思い込みや常識を変える仕事が面白かったです」。

商店街の活性化を手がける

商店街活性化はいくつも担当した。自動車が普及して以来、地方都市の商店街は衰退が止まらない。北陸地方のある商店街は、駐車場がなく、お客は目当ての店の前に車を横付け。買い物が終わると、ほかの店には見向きもせず車で走り去っていく。そのため人通りはほとんどない。明石さんは「商店街に人が歩くきっかけや仕組みを作ると、また人を呼び戻せるのは」と考えた。

住民と議論して提案したのは、月に1回、道路を封鎖して車の侵入を止めること。その日は商店が店の前に露店を出し、フリーマーケットのイベントにした。駐車に使われていたスペースには座敷やベンチを並べ、道路の落書きも自由に。子供にも喜ばれた。初回が好評で人が集まると、試みに半信半疑だった商店主らの目の色が変わる。主体的にイベントのアイデアを出し、瓦版をつくって発信もするようになった。イベントを重ねる中で、商店街に新しい出店もあった。「成果はあったと思います。自分たちで考え行動することで“変えられる”という体験をして欲しかった。何よりも自立が大切です」

住民が発起した河川敷の道の駅

関わった案件の中で、新潟県見附市にある今町商店街の取り組みは特に印象深いという。見附市は2004年に大きな水害があり、復興と町づくりが同時に進められていた。川の氾濫を防ぐため蛇行していた川を真っすぐにする国の計画があった。その影響で、広い河川敷ができるとわかった。明石さんがまちづくりの助言をしていたグループから「復興のシンボルとして河川敷に道の駅を造ろう」という意見が持ち上がる。「面白いなと思って、計画のお手伝いすることにしました」。機運を高めるためにワークショップを開催。計画書を作成し、国や県に要望書を出した。当初、主要道路から外れた河川敷の道の駅建設には疑問の声も多かったが、活動を粘り強く繰り返していると、事態が動き始めた。

新潟県の幹部が構想に共感し、道路整備などで協力姿勢を示し、地元市長も応援してくれるようになった。最後は国土交通省にもモデルが評価されプロジェクトは実行に移される。「道の駅 パティオにいがた」は地元野菜や特産品の直売所、レストランやデイキャンプ場を備える市民の憩いの場になっている。

地域再生は住民の意識改革から

地域再生はまず、「住民の方たちの意識を変える」ということから始めます。長年、同じ地域で暮らしビジネスをしていると、「井の中の蛙大海を知らず」で、視野が広がらず、時代や環境に合わせた取り組みができない。

だから最初は事例をもとに勉強会を繰り返す。「このまま何も対策を打たないと、どの程度、悪化していく可能性があると。ダメになっていくという方程式を示して危機感を抱かせます」。改革には反発もある。だが、外の人間だからこそ地元の人が言えないことを言える。「嫌われてもいい」という気持ちで臨むという。「全員がいる前では黙っていた若い男性が、あとで、『やってみたい』と個別に伝えて来たこともあります。そこを突破口にしていきます」。

日本各地で仕事をする中で、「会社の業務ではなく、自分が住みたい地域で、まちづくりに貢献したい」という思いが募り始めた。ところが、2018年に社長が亡くなり、役員だった明石さんが会社を引き継ぐことになった。地方への移住を認めてもらうのを条件に引き受けた。2010年、明石さんは妻あおいさんの実家のある富山市に移住。そこを起点に理想の住処を探し始める。

心を奪われた漁師町の風景

食物アレルギーのある明石さんは農家風の家に住み、畑で自分の好きな野菜をつくり、のんびり暮らしながら、まちづくりの仕事もするという構想があった。県内の各地域を見て回り、一目ぼれしたのが射水市の内川だった。

川に漁船が並び、岸には黒瓦の町家が並ぶ。全国の地域を見てきた明石さんにとって、街並みは特徴でカテゴリー分けできるくらい知り尽くしていた。「どんな街を見ても驚かない自信はあった」。だが、内川は違った。「ほかにはない唯一無二の風景でした」。当時の内川は無名の漁師の街で、全国はもちろん、富山県でも知られていなかった。

「内川をもっと知ってもらいたい」。明石さん夫妻は、町に中心部にある使われていない趣のある木造2階建ての建物を見つけ、カフェにしようと考えた。「気軽にまちを訪問してもらうきっかけの場所になれば」と。オーナーに面会すると、すでに取り壊す意向だった。「内川のまちのためにカフェにする構想を伝え、時間をかけて口説きました」。粘り強い交渉の末オーナーの承諾を得て、建築家に改装を依頼。ビジネスプランも立てた。開業資金の2千万円は地元の銀行に融資を申し込んだ。

ところが、担当者は「本社が東京で富山県では実績がない。古民家でカフェ? 新築のほうがいいしょう。しかも、こんな田舎でカフェをしてもお客は来ませんよ」と門前払いの対応だった。当時、富山県で古民家を再生しカフェにした事例はなく、何度、価値を説明しても聞き流された。そして2年が経過。あきらめかけていた明石さんは、「保証協会に直接、プレゼンさせてもらえませんか」と依頼した。承諾を得て保証協会に出向き、「当たって砕けろ!」の気持ちで熱弁を振るったという。その後、銀行から「決済が降りました」と連絡が入り驚いた。「たまたま担当者が変わるタイミングでしたが、なぜ認められたのか今も理由がわかりません」。

古民家を次々再生し町を活性化

2013年、カフェ「uchikawa六角堂」をオープン。だが、知名度の低い漁師町のカフェに訪問する人は少なかった。周辺に店舗がなく、空き家も目立っていた。「1軒だけだと特殊事例に思われる。2軒にすると、その印象は薄れるんじゃないか」。商品パッケージや出版物の企画、デザイン、編集などを手がける妻のあおいさんが「私がオフィスを作るよ」と川沿いに古民家を改装した町家オフィスma.ba.labを開いた。2軒目をオープンしてから社名を「グリーンノートレーベル」に改称。「場ヅクルプロデュース」を事業の柱にすると決めた。「場“ヅクリ”」でなく「場“ヅクル”」と命名したのは、連続性のある響きがあり、単なる建築や設計だけでなく、空間、体験、産業まで幅広い概念で語れると考えたからだ。

そして、ここから潮目が変わる。貸衣装業をしていた内川が大好きな知人の女性が、「六角堂のような活動に共感したので私も拠点が持ちたい」と依頼をしてきた。女性自身で空き家を見つけ、明石さんがプロデュース。2017年7月、「おきがえ処KIPPO」が開業した。翌年には、長年、東京で暮らしていたアメリカ人男性が内川を気に入り移住。川沿いの民家をバーにリノベーションする仕事を請け負った。「私たちの活動を見た知人らが面白そうだと共感してくれたことがきっかけで、内川で古民家を活用する人が少しずつ増えていきました」。

内川の景色になじむホテルを開業

2019年、水辺の民家ホテル「カモメとウミネコ」をオープン。川沿いに隣接するふたつの民家をつなげ、外面は内川の風景になじむようにデザインした。一方、内部は水回りを整備し、ベッドや照明にこだわった。窓からはすぐ前にある内川の景色がのぞめる。それまで内川には宿泊施設が1軒しかなかった。県外や海外からお客を呼ぶのに宿は欠かせないものだ。たまたま事務所の裏の川沿いに空き家があり購入。宿に改装した。「海を見たり、出航する船の音を聞いたり、川沿いを散歩したり、釣りをしたり体験の幅が広がり、内川の魅力を伝わると思いました」。国がインバウンド需要を高める政策をしていたため、外国人客の予約が順調に入った。開業翌年からのコロナ禍で、宿泊客は激減したが、現在は通常の状態に戻った。

コロナ禍の前は台湾や中国のアジア圏の利用客が中心だったが、最近は欧米人が増えたという。それぞれ旅の過ごし方が違うらしい。「アジア圏の方はおいしい食事をしたり、お土産をたくさん買ったりする消費型の観光です。一方、欧米の方は長期滞在型で土地の雰囲気を楽しみます。高い店には行かず料理もスーパーで食材を買って自分で作ります」

番屋再生プロジェクト

3年前、知人の物件探しに同行していた不動産開発会社を経営する東京都の男性が「カモメとウミネコ」に泊まった。内川について語る中で、対岸にある昔ながらの番屋(漁師が作業や休憩、泊まる場所)や蔵が話題に上る。明石さんは「うちの宿にとっては対岸の番屋や倉庫が、大事な借景になっています。もし取り壊されたら困ります」と話した。実際、空き家の状態でいつ取り壊されかわからなかった。男性が「実は宿泊事業にも興味があって、地域に残る特徴的な建物を活用したいんですよ」とふと漏らした。そこで「でしたらあの物件を購入しませんか」とすすめた。後日、「買いたい」と連絡があり、明石さんが家主を探して仲介。プロデュースとデザインを担うことになった。宿はオーナーの苗字にちなみ「AKAMA」と名付けられる。建物は全面真っ赤なデザイン。「番屋」のなごりを活かし漁業体験や獲った新鮮な魚を調理して食べられる宿にする。近所の漁師の協力を取り付け、1階に新しく大きめの厨房を設けた。今年11月1日にグランドオープンする予定だ。

再開発の波と街並みの保存

移住して15年。明石さんが内川で直接、空き家をプロデュースした物件は10件程度だが、その活動を起点に町全体では40以上の新たな事業者が開業したという。観光地としての内川の知名度も上がり、今後も発展が見込まれる。一方で、高齢化などの理由で民家の減少は続いている。再開発による道路拡張も民家の消滅に拍車をかけている。「古い民家には、それぞれに歴史や文化が紐付いています。たった一軒でも、なくなればすべてが消滅してしまいます」。

独特の風景をつくる漁船の数も減少傾向にある。船を新造するとデッキが高くなるため橋の下を通れなくなる。そのため川でなく海に駐留する船が増えている。「内川の貴重な風景の一部が消えていくのはあまりに惜しい」。明石さんの危機感に呼応するように地元の射水市が有識者を集め「内川未来戦略会議」を開催し、内川のブランド価値向上を議論したり、金融機関がまちづくりのファンドをつくったり、新しい動きも始まっている。今後も「場ヅクル」の活動に取り組むという明石さん。「昔取った杵柄と言いますか、コンサルタントの目線で、景観や町家の保存を仕組み化していきたい」と語る。

明石さんの新湊内川イチオシスポット

小路(しょうじ)

川沿いに連なる民家のすき間にある幅1.5メートルの路地。川沿いの通りとまちの通りを結ぶ小路は住民にとって重要な生活道路で、それぞれに名前がつけられていた。路地の反対側から川を眺めると、漁師まちの暮らしの風情が感じられます。

明石博之(あかし・ひろゆき)

グリーンノートレーベル代表取締役、一般社団法人しあわせデザインプロデューサー、場づくり・まちづくりコーディネーター。

1971年広島県尾道市(旧因島市)生まれ。多摩美術大学でプロダクトデザインを学ぶ。卒業後、地域交流センターに入社。地域のブランディングやコンサルティングを担う。2008年代表取締役就任。2010年富山市に移住。2013年にカフェ「uchikawa六角堂」オープン。場ヅクルプロデュースを開始。2016年町家オフィスma.ba.lab.オープン。社名を「グリーンノートレーベル株式会社」に変更し、富山県を中心に空間プロデュースや場づくりのコンサルティングを手がける。2019年ホテル「カモメとウミネコ」オープン。

1971年広島県尾道市(旧因島市)生まれ。多摩美術大学でプロダクトデザインを学ぶ。卒業後、地域交流センターに入社。地域のブランディングやコンサルティングを担う。2008年代表取締役就任。2010年富山市に移住。2013年にカフェ「uchikawa六角堂」オープン。場ヅクルプロデュースを開始。2016年町家オフィスma.ba.lab.オープン。社名を「グリーンノートレーベル株式会社」に変更し、富山県を中心に空間プロデュースや場づくりのコンサルティングを手がける。2019年ホテル「カモメとウミネコ」オープン。