2025年5月7日

沖縄県竹富町 写真家 水野暁子さん

島の人を撮るNY育ちの女性写真家

沖縄県の石垣島から船で約10分の離島、竹富島。琉球石灰岩の石積みに囲まれた家々、天然記念物の生き物に出会える自然環境、600年の伝統を誇る種子取(タナドゥイ)祭などで知られる。26年前、この地を初めて訪問した写真家の水野暁子さん(52)は、竹富島の風土に衝撃を受け3カ月後にニューヨークから移住。以来、島の人々の撮影を続けている。島との出会い、暮らしや葛藤、その尽きない魅力について聞いた。

――写真家になられた理由を教えてください。

小学校を卒業後、両親とアメリカに渡り、ワシントンDCに近い地域で暮らしました。写真に興味をもったのは17歳のときです。学校で写真を学ぶ授業があり、フィルムを現像したときの経験がとても楽しくて、それ以来、どこに行くにもカメラを持ち歩き、友人や家族を中心に気になったものを夢中になって撮影しました。そして、高校3年生の夏、写真家への道を目指そうと思うようになりました。アメリカの高校は4年制ですが、3年時のサマースクールで卒業に必要な単位を先に取得し、最後の学年は高校と写真の専門学校を掛け持ちして学びました。

その後はニューヨークの美術大学に進学。家族と離れてルームシェアをしながらマンハッタンで暮らし、写真を4年間学びました。卒業後はニューヨークに残り、写真家のアシスタントをしたり、小学校の放課後プログラムで生徒に写真について教えたり、デザイン会社でフォトテクニシャンとしてフィルムの現像やプリントの仕事をしたりしていました。

大きなエネルギーの渦を肌で感じた伝統の祭り

――竹富島に移住された経緯は?

ニューヨークでの仕事はハードで、体力的・精神的に疲れてしまいました。アメリカで働き続けるかどうか悩んでいた頃、自分のルーツについてよく考えるようになりました。戦時中に亡くなってしまった祖父は、沖縄の首里出身の人でした。そして、その一度も会うことが叶わなかった祖父の故郷、沖縄を見てみたいと思うようになりました。「自分のアイデンティティーを探る旅をしよう」そう決めて、仕事を休み、カメラを持って沖縄を訪問したのが1999年の夏でした。しばらくは本島で過ごしていましたが、せっかくだから八重山諸島も見てみようと、数日の予定で訪ねました。

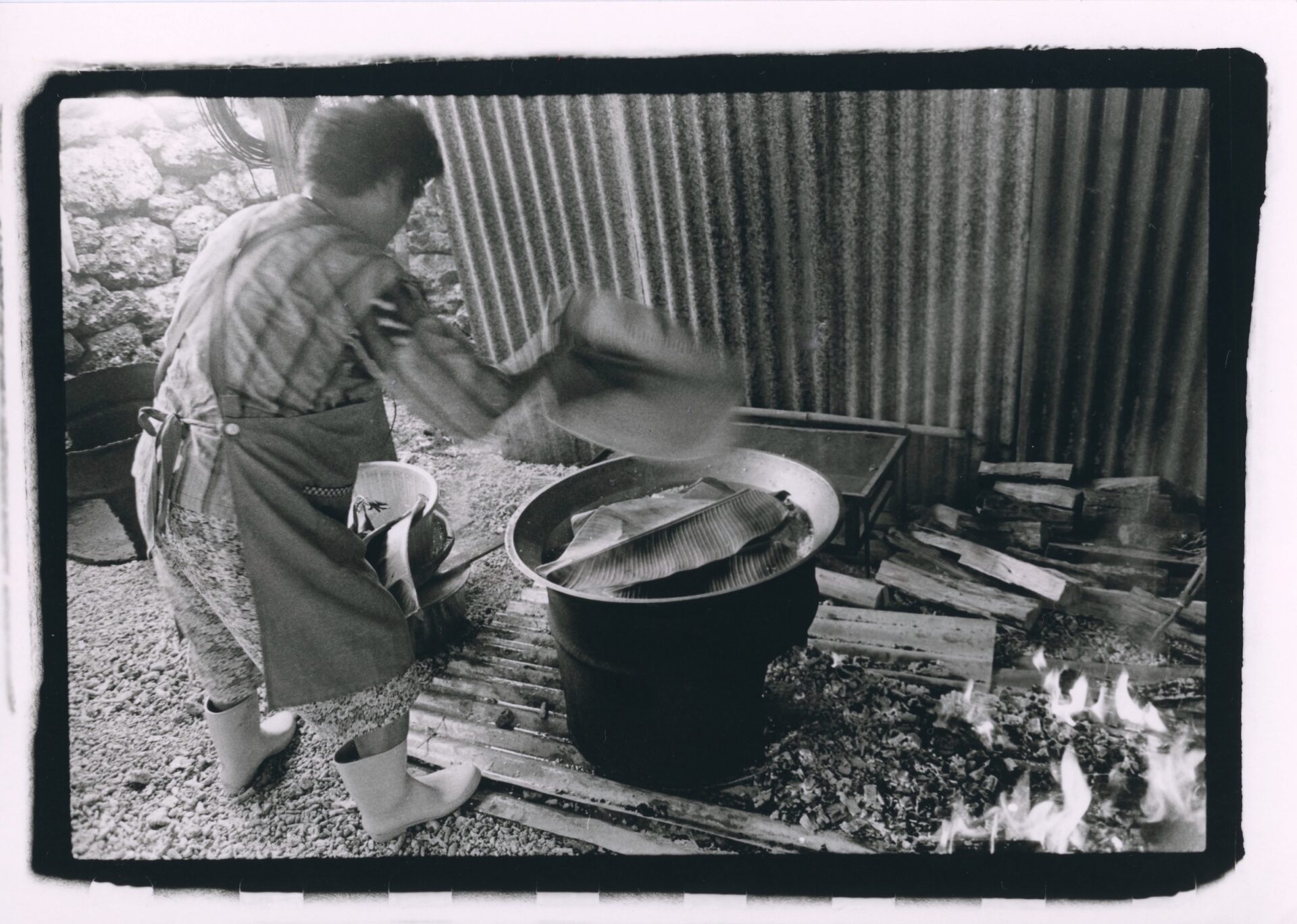

滞在中、石垣島から船で10分くらいの竹富島に渡ったのですが、そこに流れる時間は、沖縄本島や石垣島で感じたものとはまったく違い、衝撃を受けました。ちょうど島で最も大きな祭り、種子取(タナドゥイ)祭の時期と重なり、大きなエネルギーの渦のようなものを肌で感じました。

島の人々は、イーヤチ(もち米にもち粟や小豆を混ぜて炊いた餅のような食べ物)を作ったり、御嶽の掃除をしたり、奉納する踊りや狂言の稽古をしたりしていました。大切な祭りを作りあげていく彼らの姿はとても魅力的で、私は共に行動しながら、夢中でシャッターを切っていました。

祭り本番の日の表舞台よりも、祭りを作り上げていく中でスポットライトが当たらない人々の姿が印象的で、そこに、竹富島の本来の姿を垣間見たように感じました。ニューヨークに帰ってからも、そのときの光景が忘れられず、竹富島をもっと知りたい、あの光景の中で暮らしながら、写真をもっと撮りたいという思いがますます強くなっていきました。

被写体が問いかける「あなたは、何ものなの?」

――移住してから悩みや葛藤はありましたか?

移住したのは最初の訪問から約3か月後です。島での生活はわくわくすることばかりでした。きれいな海で泳ぎ、島の行事に参加し、すごく充実した日々でした。

ところが、3年くらい経つともやもやした気持ちを抱くようになりました。居心地はよいのですが、一方で、写真家としての活動に手ごたえを感じられず、将来に焦りを覚えていました。「このまま竹富で安穏と生きていていいのか」と拠点を移すことも真剣に考えました。

「私は、本当は何がしたいの?」という自分への問いかけから、よくよく考えた末の結論は、「写真と向きあう」という原点に返ることでした。石垣島の市街地に、暗室とソファーが置けるくらいの小さな部屋を借りて、そこを拠点に作品をつくるようになりました。「自分がやりたいことがあれば、場所は関係ない」と考えられるようになりました。

――どのような作品を撮られたのでしょうか?

最初は、島の植物や風景を写した静かなモノクロームのシリーズ、『Wonderland/不思議の森』を制作しました。その後、島人のポートレートシリーズ、『南のひと』を撮り始めました。このシリーズを撮り始めるきっかけとなったのが、竹富島で出会った当時小学6年生くらいの女の子です。人に媚びることなく、思春期ならではのツンとした表情が魅力的でした。彼女と向き合うことで、「あなたは、何ものなの?」と問われているような、自分が試されているような気分になりました。私にとって、人と向き合い写真を撮るという行為は、自分のアイデンティティーを探る旅をしているようなものなのではないかと思います。彼女がきっかけとなり、八重山の島々で出会う人々を撮影するようになりました。

竹富島で個展を開いた意味

――作品は発表されたのでしょうか?

2006年頃から東京のギャラリーで作品を展示する機会ができ、たくさんの人に見てもらうことができました。しかし、終わってからふと違和感を覚えました。「なぜ、個展を地元ではなく東京で開いてしまったのか」と。沖縄をテーマに撮影する写真家はけっこういますが、たいていは東京のような大都市圏のギャラリーで公開しています。確かに、その方が、写真家としてのキャリアを積むには適しています。

私は、竹富の人の写真をたくさん撮らせてもらったのに、なぜ地元ではなく、最初に東京で評価を得ようとしたのか、そこに住む人を利用しているだけではないかと自分の行為を振り返り、自問自答を繰り返しました。

島で撮ったものは、まずは島に返さなくてはと、2009年に、竹富島で初めての個展を開きました。2018年からは、八重山のローカル誌『やいま』にて、島人のポートレートシリーズ『南のひと』を連載しています。

――今後の仕事の抱負を教えてください。

地元での活動を継続しながら、海外での発表にも取り組んでいきたいです。また、写真集の出版にも動いていきたいと思っています。

――島での生活についてうかがいます。竹富島は集落の景色が特徴ですが、どのような生活をされていますか?

町営の住宅を借りていますが、伝統建造物の保存地区にあるので、平屋、赤瓦の屋根、琉球石灰岩の石積みに囲まれた竹富島らしい家に住んでいます。ただ、比較的新しいので、天井が旧来の民家よりも少し高かったり、コンクリート建築だったりと昔ながらの建造物とは少し異なります。

竹富島には、コンビニもスーパーもありません。買い物は、高速船に乗って石垣島に渡ります。週に1、2回ほどスーパーに食材や生活用品を買い出しに行き、船積みをしてもらっています。

感受性豊かな子どもが育つ環境

――島に移住して特によかったことは?

島で長女を産みましたが、ここで育児ができて本当によかったです。目の届く範囲のコミュニティーの中でみんなが娘を見守って、かわいがってくれました。亜熱帯特有の自然、きれいな白砂、エメラルドグリーンの海がすぐ近くにある環境、祭事や行事ごとに聴こえてくる唄や踊りといった、島ならではの文化に触れ、感受性豊かに育ちました。この島で培われたものは、今後、彼女にとって揺るぎないベースとなると私は信じています。

――移住したいと考えている人が知っておくべきことはありますか?

祭事や行事がたくさんありますが、小さい地域なので、住民みんなが協力し合います。PTA活動も役員だけではなく、親はみんな参加します。いわゆるボランティア活動の時間が多いです。

写真家の私にとっては、祭事や行事はむしろ撮影のチャンスでもあるため、楽しむことができますが、それが苦だと感じる人はなじめないと思います。

天然記念物、満天の星空、コンドイビーチ

――旅行者に伝えたい竹富島の魅力や過ごし方は?

石垣島からすぐの距離ではありますが、ぜひ泊まっていってほしいですね。最終便の船が去った後、島本来の静けさが訪れます。夕方から夜にかけて散歩すると、天然記念物のセマルハコガメやヤシガニのようないきものに遭遇することがあります。夏の朝は、独特の鳴き声が美しいカワセミ科の鳥、リュウキュウアカショウビンの飛び交う姿が見られます。夜はコノハズク(日本で一番小さいフクロウの仲間)のホッホーという鳴き声が聴こえたり、心地よい風を感じながら息を呑むほどの満点の星空を望めたりできます。

日帰りで来られる方には、コンドイビーチでの海あそびをおすすめします。パラソルを借りて、一日のんびりと浜辺で過ごし、お腹がすいたら集落内の食堂で八重山そばやソーキそばを食べるのもよいでしょう。

のんびりお散歩を楽しみたい方には、春先をおすすめします。真夏の暑さとは違って過ごしやすい気候と、集落内にはブーゲンビリアやリュウキュウユリ、ニトベカズラなどの花が満開で、歩いているだけでも南国情緒を楽しめます。

コンビニも、スーパーも、遊園地も、水族館もない竹富島ですが、ここには、長い時間をかけて積み上げられてきた島の人々の暮らしや文化があります。それは、人が自然を敬う心であり、暮らしの中で身につけた知恵であり、島人であるというアイデンティティーへの誇りだと私は思うのです。

【水野さんのイチオシ!】

遠浅の海と白砂が美しいコンドイビーチ。青のグラデーションが重なり合う日中の海の色も好きなのですが、夕方のサンセットが素晴らしくてよく見に行きます。西表島の方向に日が沈む光景は海と空の色が共鳴しているように感じられ、赤、紫、群青色へと変わりゆくさまが心に染み入る美しさです。

水野暁子(みずの・あきこ)

1973年生まれ。幼少期を東京で過ごし、1986年に父親の海外転勤のため米国0に渡る。1996年ニューヨークのSchool of Visual Artsを卒業後、写真家として活動を始める。1999年沖縄県竹富島に移り住む。2006年から09年にかけて東京都内のギャラリーで作品を公開する。2009年第一子長女を出産。2009年竹富島にて島人を撮影したシリーズ『南のひと』の個展を開く。以降、沖縄県内を中心に雑誌やWebなどで撮影や随筆活動に従事しながら作品作りと向き合い続ける。2018年より南山舎『月刊やいま』にてフォトエッセイ『南のひと』を連載。2022年フォトエッセイ集『八重山、光と風の栞をはさんで』刊行。

1973年生まれ。幼少期を東京で過ごし、1986年に父親の海外転勤のため米国0に渡る。1996年ニューヨークのSchool of Visual Artsを卒業後、写真家として活動を始める。1999年沖縄県竹富島に移り住む。2006年から09年にかけて東京都内のギャラリーで作品を公開する。2009年第一子長女を出産。2009年竹富島にて島人を撮影したシリーズ『南のひと』の個展を開く。以降、沖縄県内を中心に雑誌やWebなどで撮影や随筆活動に従事しながら作品作りと向き合い続ける。2018年より南山舎『月刊やいま』にてフォトエッセイ『南のひと』を連載。2022年フォトエッセイ集『八重山、光と風の栞をはさんで』刊行。