2025年9月27日

「MaaS Tech Japan」清水宏之取締役副社長COO「地方の未来を支える交通とは?」

父はSL(蒸気機関車)ファンの旧国鉄職員。その影響で少年時代から鉄道に親しんだ。大学卒業後はJR東日本グループで新幹線輸送管理システムの開発を担い、転職した日本マイクロソフトではいち早くMaaS(複数のモビリティを1つのサービスに集約し提供するアプリなどを使った画期的なサービス)事業を自ら企画した。現在、MaaSを事業の中核にしたスタートアップ企業で取締役副社長COOを務める清水宏之さんは、地方が抱える公共交通の課題に目を注ぎ公私でサポートに努める。清水さんにこれまでの体験や地域モビリティの未来ついてお話をうかがいました。

鉄道業界へ導いた父の「英才教育」

――鉄道ファンとうかがっています。興味を持たれたきっかけを教えてください。

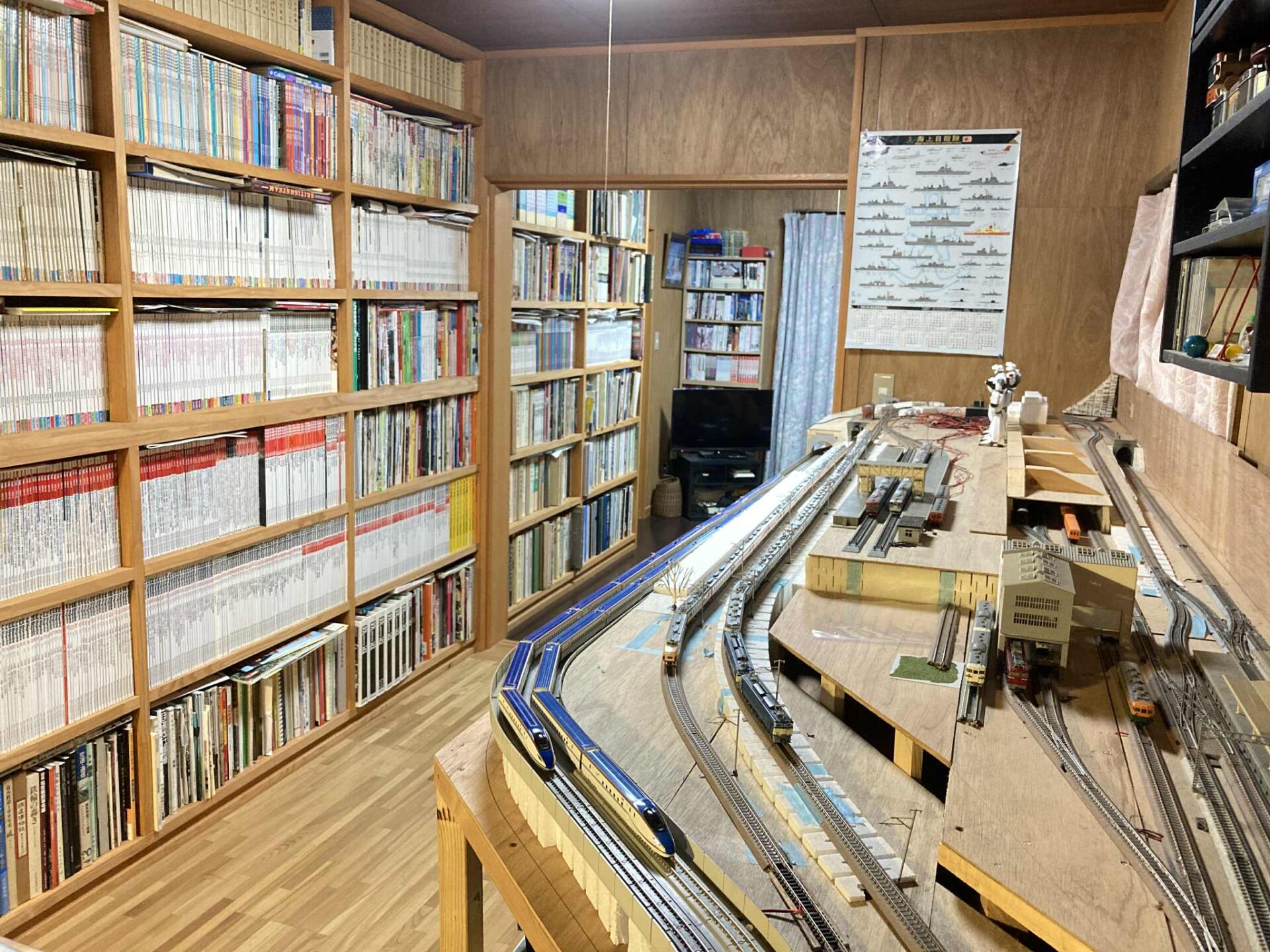

父の勤務先は旧国鉄(旧日本国有鉄道)で、駅長時代は駅に隣接する官舎に住んでいました。私が1歳の頃です。駅には顔パスで入場し、ホームや待合室で遊んでいたそうです。父親には鉄道旅行やSLのイベントによく連れて行ってもらっていました。「鉄道屋」の息子として受けた「英才教育」ですね。中学高校時代は少し鉄道から離れたのですが、大学で写真部に入ってから、撮影を兼ねて鉄道旅行を再開しました。大学ではロボット工学を専攻し、制御システムを研究していました。

その頃、Windows95がマイクロソフトから発売され、一般消費者にパソコンやインターネットが急速に普及しました。私は中学生の頃にパソコンを買ってもらい、プログラミングをしていたので、大学時代には、「興味のあるゲームやアプリは自分で作る」というスタイルが身に付きました。就職活動では長年親しんできた鉄道業界でコンピュータの技術が活かせるJR東日本情報システムを選び、入社を決めました。

震災で気付いた「公共交通」の新たな価値

――会社ではどのような内容の仕事をされましたか。また、その経験から得た気づきはありましたか。

高速鉄道向け輸送管理システムの設計者やプロジェクトマネジャーの仕事をしました。簡潔に言うと、新幹線を動かすための時刻表や運行計画を管理する業務です。新幹線の中枢システムに17年間関わりました。整備新幹線のプロジェクトでは、総予算が1兆円にのぼるプロジェクトのシステム領域を担当していました。

数年かけて青森、金沢、函館への延伸に対応する中で特に印象に残ったのは、開業式典で目にした直通の新幹線で東京とつながることを喜ぶ地方で暮らす方々のあふれる笑顔です。実際に移動は便利になりますが、何より、心の中にある距離が短縮されるようでした。また、2011年の東日本大震災では東北新幹線が数週間止まりました。動かせる区間を少しでも増やそうと普段とは違うイレギュラーな対応に日々取り組んでいました。この復旧作業を通じて、移動手段の存在と確保がどれほど地域の人々の心の支えになっているかを痛感しました。

自らMaaS事業部門を立ち上げる

――40歳で日本マイクロソフトに転職されました。鉄道会社からITの最先端企業へキャリアチェンジしたきっかけを教えてください。

新幹線の裏方の仕事をしているうちに、鉄道以外の分野にも視野を広げて、自分のできることで社会に関わっていきたいと思うようになりました。そんな折に縁があったのが日本マイクロソフト株式会社です。転職後は運輸・不動産建設業界向けのクラウドサービスのセールスやマーケティングを担当することになりました。ちょうどその頃、ヨーロッパで(※)MaaSという新しい概念が生まれ、日本にも入ってきたんです。「交通」と何かを掛け合わせることで新しいサービスを作るというもので、日本のまちづくりや働き方改革にも合致すると感じました。

そこで自ら手を挙げて、社内にMaaSの事業部門を作り「MaaS × 働き方改革」というコンセプトで活動を始めました。2016年から完全フレックス制を導入し、オフィス以外の場所でも働けるようになっていたマイクロソフトにとって親和性の高い取り組みでした。

※MaaS(マース:Mobility as a Service)

電車、バス、タクシー、シェアサイクルといった様々な交通手段を一つのサービスにまとめ、利用者の移動をよりスムーズにする仕組み。目的地までの最適なルート検索、予約、支払いまでを一括でできるようにした。情報通信技術ICTの活用によって、移動の利便性を高め、地域が抱える交通課題の解決を目指している。

「温泉MaaSアイデアソン」

――清水さんは以前、千曲市の地域活性化に取り組まれました。当時の経験について教えてください。

きっかけは2020年に発生した新型コロナウイルスでした。オフィスが閉鎖され、40年近く前に父が建てた長野県飯綱町の別荘で仕事をしていた時に、ふと目にしたのが長野県の千曲市で開催するワーケーションイベントの告知でした。

別荘から近く、ハイブリッド型のワークスタイルを推奨するマイクロソフトの方針とも合うので、試しに参加することにしました。振り返ると、千曲市のワーケーションに足を運んだことが人生の転機になりました。

千曲市ワーケーションの特徴は、お寺や温泉旅館など地域の遊休資産を異なる形で活用していたことです。遊休資産と言えば、コロナ禍で稼働率が激減している観光列車のろくもん号が頭に浮かびました。運営の中心にいた株式会社ふろしきやの田村英彦社長と当時、信州千曲観光局に勤めていた山崎哲也さんに「ろくもん号を貸し切って、仕事や交流を楽しむトレインワーケーションをしませんか」と提案したところ「面白いですね」と反応があり、実施に向けて動いていただきました。このお二人に「MaaS」を手掛けていると話すと、またまた共感をしてもらい、「温泉MaaSアイデアソン」の企画が生まれました。

戸倉上山田温泉で「温泉MaaS」の実証実験

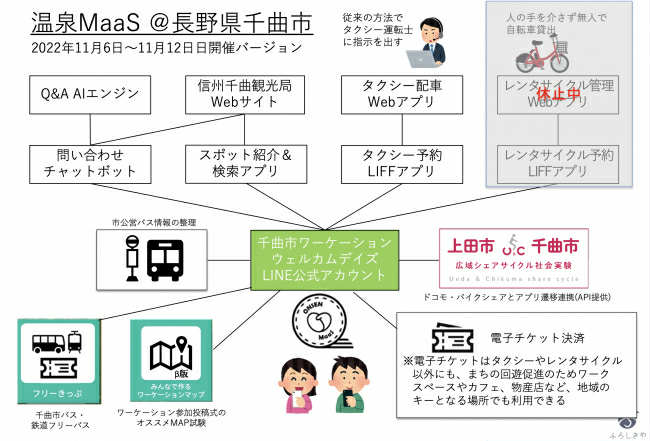

アイデアソンには、地元の交通事業者や行政の職員、首都圏のビジネスパーソンら様々な職業の参加者が集まり、課題や解決策について議論しました。さらにイベントで提案されたアイデアをいかし「温泉MaaS」の実証実験を実施しました。戸倉上山田温泉を対象に電子チケットの発行で決済をスムーズにしたり、デジタルフリーパスの実証実験をしたりすることで、まちの回遊を促進しました。千曲市の人々にも喜んでもらえましたが、私自身、マイクロソフトの事業で、MaaSを利用したまちづくりを実践したかったので、とてもいい機会になりました。

千曲市で得た経験から、地域の交通を改善するには地元の人々の中に入り、実情を把握しないと難しいとわかりました。そこで、地域交通の課題に取り組むスタートアップ企業「MaaS Tech Japan」代表の日高洋祐さんに面会し、私が経営に参画することを提案しました。その結果、6年間勤めたマイクロソフトを退職し、MaaS Tech Japanに入社。現在は取締役副社長COOとして経営に携わっています。

身近な交通への関心を深めた「モビリティスナック」

――地域交通の課題解決にはまず何が必要でしょうか?

地域で公共交通の改善に関わるうちに、「まだまだやれることがたくさんある」と思うようになりました。バスやタクシーは数が少ないものの、温泉地ではホテルや旅館による送迎は今も充実していますし、知り合いがいれば送迎もしてくれるので、移動に困ることはあまりないように見えます。しかし、行政が公共交通と認識するのは電車やバス、タクシーくらいまで。家族や知人、施設の送迎といった無償で輸送されているものは、確かなデータがありません。行政が地域全体の交通ニーズを正確に把握することができないと、障害を抱えていたり、高齢で足腰が弱っていたり本当に困っている人々の支援が見過ごされます。行政の限られた予算が非効率に配分されてしまうのも問題です。

今後は、行政、住民、企業などが協力して、様々な輸送手段を適材適所に割り当て、みんなで地域の移動を支えていく。誰かに負担が偏るのではなく、それぞれが協力し、負担を分かち合う必要があると考えています。そのためにまず普段の移動に対して興味を持ってもらうことが大切です。

昨年、戸倉上山田温泉で実施した国土交通省のモビリティ人材育成事業に採択いただいた「モビリティスナック」もそうした想いから実施した企画です。交通事業者や専門家がスナックのママの立場になり、地元の事業者、まちづくり関係者、学生ら垣根を超えて集まった方々を相手に本音を引き出し、語り合う場をつくりました。地域の方が実際に鉄道事業者と連携して、駅構内や駅周辺でイベントを開催し、それに連動したフリー切符を企画・販売しました。参加いただいた方々からは、交通事業者を身近に感じるようになったという声もあり、狙い通りの結果になったと思います。

――行政と地域住民の協力で成果を出している地域はありますか?

茨城県境町では自動運転バスが無料で運行されています。このサービスが成り立つ理由は、運営費用をふるさと納税でまかなうユニークな手法を使っているからです。行政と公社、住民が一体となって持続可能な仕組みを作っているのが特徴です。

関係人口につながる「聖地巡礼」

――最近は「聖地巡礼」のようなコンテンツ―リズムによる地域活性化に関心を持たれているそうですね。

興味深かったのは、福井を舞台にした人気ライトノベル「千歳くんはラムネ瓶のなか(略称チラムネ)」の事例です。青春ラブコメディーで、作者が福井市出身。作品中に歴史的な名所や市民になじみのある商業施設や飲食店が実名で掲載されているのも特徴です。地域の市役所や企業が中心にイベントを運営し、グッズを販売したり商業店舗とコラボしたり街を挙げてコンテンツを展開しています。

昨年、作品を読んで春と夏に現地を訪れました。イベントでは、作品に関係するスポットにデジタルスタンプやARカメラの仕掛けを用意し「聖地巡礼」を促します。その際にファンの方たちは路面電車やバス、シェアサイクルを利用します。コラボする店舗では作品のポスターや著者のサイン、主要登場人物の等身大立て看板などが設置され、我先にとファンの方たちが駆けつけます。ある飲食店では、気さくな店主の女性がファンの間で人気になり、会うために再び福井市を訪問する人もいると聞いています。

私も訪れましたが初めての訪問でも気さくに迎え入れてくれて、作品にも登場する美味しい「たれ焼き」を味わいつつ、店主との会話を楽しめました。また会いに行きたいと私も思いました。最初は聖地巡礼が目的でも、その後は知り合った人に会うために訪ねるようになるのはワーケーションと似ていると思います。こうして関係人口が創出されていくのではないでしょうか。

このように成果が表れる施策を生むには、地域住民を巻き込める人物が一人でもいるかどうかがポイントになると思います。「チラムネ」のコラボイベントは福井市役所職員の出蔵健至さんが、仕掛け人でSNSでも積極的に情報発信されています。2度ほどお会いする機会がありましたが、福井市の活性化を真剣に考えていました。熱意に打たれ、何か力になりたいと、聖地巡礼で活用できる路線バス検索アプリを作って公開しました。私もすでに関係人口になっているのかもしれません。

人口減少に直面する地域と公共交通の未来

――人口減少社会で地方の公共交通が生き残る方法はありますか?

日本の人口は2050年までに昭和40年代(1965年―74年)の水準まで減少すると予測されています。人口とともに利用者数が減ってしまうと、現在の交通インフラを維持することが困難になります。私は自動運転をはじめとした運行オペレーションの無人化技術の進歩と導入に期待しています。もし浸透できなければ、衰退が加速していく地域も現れます。将来の対策には社会インフラの再設計も急務です。住民はある程度の不便を許容することが求められるかもしれません。

存続が危ぶまれている鉄道路線は業務の運用の仕組みを変える必要があります。海外では、一つの国の鉄道会社が複数の国をまたいで列車を運行している例があります。自社で線路を持つのではなく、保有する各国の鉄道会社に線路使用料を支払えば、国境を越えて乗客を運べるわけです。

国内では、普段は伊豆急行線を走る東急電鉄所有の観光列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」がJR北海道の線路を借りて道内を運行した実績があります。

こうしたモデルは、人口減少で移動需要が減る地方の鉄道路線が生き残る手段として大きな可能性を秘めています。地域内外の企業が線路を借りて、魅力的な観光列車を走らせ、新しい旅のかたちをデザインする。移動手段である鉄道が、エンターテインメントという新しい分野で価値を見出していけるかもしれません。

その実現には多様なプレイヤーによる柔軟な発想、地域に関係する一人ひとりの意識の向上が鍵になることは間違いありません。

清水さんのイチオシスポット

ゲストハウス昭和の寅や

長野県千曲市の上山田温泉街にあるゲストハウスです。オーナー、地域住民、ワーケーション参加者の方々の熱意によってオープンしました。映画「男はつらいよ」の寅さんに憧れる女性オーナーの清水則子さんが、温かく迎えてくれます。一度訪問すると、「また帰りたくなる」本当に素敵な場所です。ここから関係人口が何人も生まれています。(清水宏之)

清水宏之(しみず・ひろゆき)

MaaS Tech Japan取締役副社長COO

1975年東京生まれ。電気通信大学卒。1999年4月 JR東日本情報システム入社。高速鉄道向け輸送管理システムのアーキテクト、プロジェクトマネジャーを担当。2016年5月 日本マイクロソフト入社。運輸・物流業、建築・不動産業を主に担当し、インダストリーマネジャーとして、会社横断、業界横断なソリューションの企画・提案を行う。2018年7月 MaaS、Smart Buildings & Spacesの専門部門の専任部長を兼務。2022年2月MaaS Tech Japan入社。取締役就任。プロダクト開発統括。

1975年東京生まれ。電気通信大学卒。1999年4月 JR東日本情報システム入社。高速鉄道向け輸送管理システムのアーキテクト、プロジェクトマネジャーを担当。2016年5月 日本マイクロソフト入社。運輸・物流業、建築・不動産業を主に担当し、インダストリーマネジャーとして、会社横断、業界横断なソリューションの企画・提案を行う。2018年7月 MaaS、Smart Buildings & Spacesの専門部門の専任部長を兼務。2022年2月MaaS Tech Japan入社。取締役就任。プロダクト開発統括。