2025年4月23日

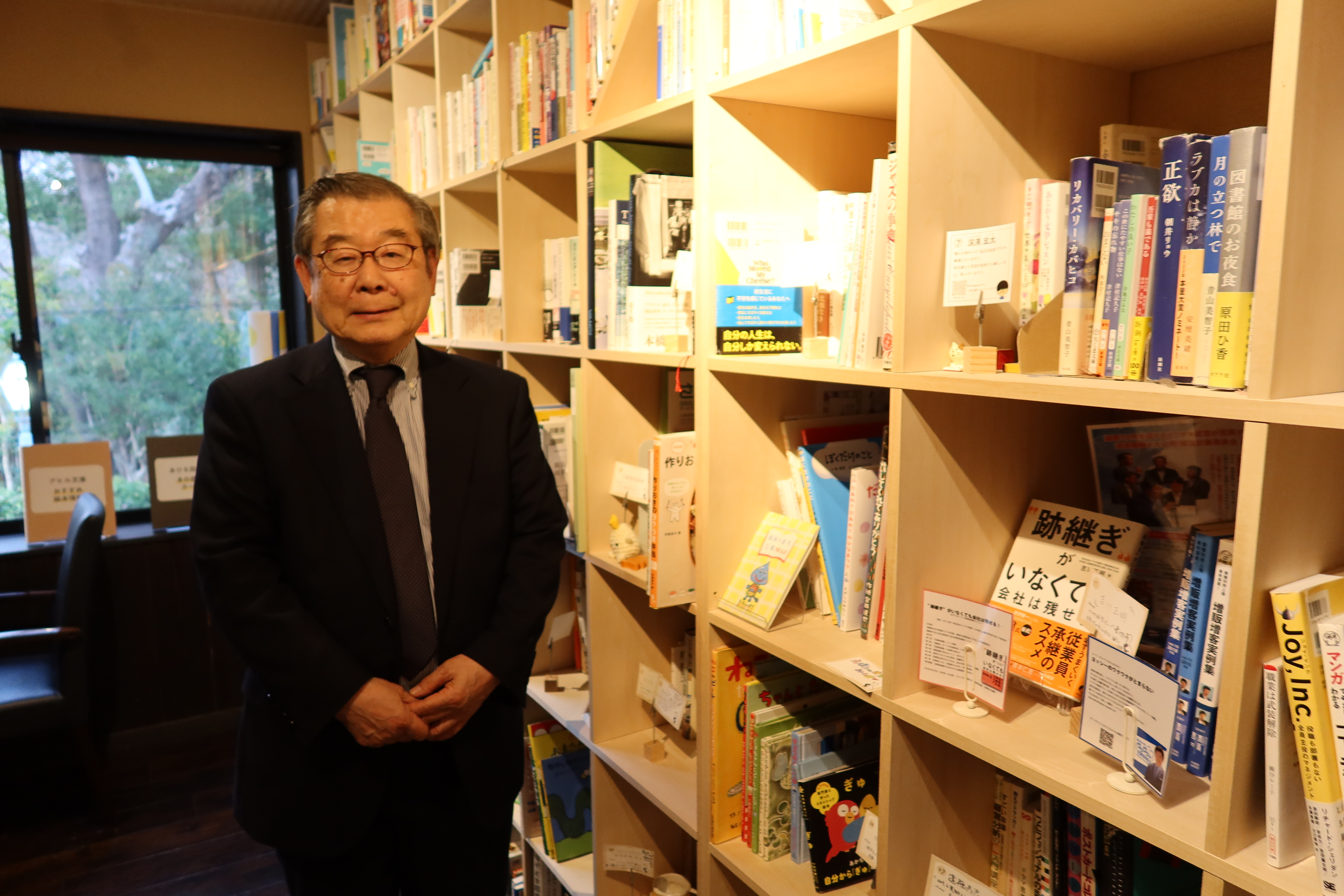

静岡県三島市 三島市観光協会 西原宏夫会長

観光名所は「人をつなぐ」サードプレイス

東京から新幹線で約1時間。伊豆への玄関口で、富士山や箱根にも近い静岡県三島市で、官民を挙げた新しい観光のかたちが試されている。家庭でも職場でもない居場所「サードプレイス」を通して、訪問客を呼び込む取り組みだ。自由に飲食と会話ができる私設図書館、まちの中心部にあるウイスキー蒸留所、まちづくりのイベントや活動に参加できる複合施設など個性豊かな場所に市の内外から人が集う。三島市観光協会の西原宏夫会長にサードプレイスの魅力と推進する狙いを聞いた。

人と人がつながる場所

大河ドラマにもなった「鎌倉殿」ともゆかりの深い三嶋大社、富士山から流れるせせらぎ、絶景の中をわたる吊り橋三島スカイウォーク……。観光資源に恵まれる三島市だが、名所・旧跡をまわる従来の観光には課題もある。点と点を結ぶように目的地を車やバスで移動するので、観光客はまちを通り過ぎる。名物のウナギも食べないし、お土産も買われない。一度、見聞すると満足するので、リピーターも少ない。三島市観光協会の西原会長はこう話す。

「もっとゆっくり滞在して、地元の人と触れ合い、まちと深くかかわってもらいたい。そのための取り組みがサードプレイスを軸にした観光です」。

三島市観光協会のウェブサイトでは12のサードプレイスと、運営担当者(担い人)を紹介している。サードプレイスは各地にあるが、三島市の特徴は、人と人がつながる個性豊かな場所とそれを動かす担い人の存在だ。

飲食・会話自由の図書館

西原会長が最初に案内してくれたのは「あひる図書館」。三島駅南口から約10分。名所の楽寿園に近い居酒屋の2階にあった。「一箱本棚オーナー制度」の図書館で、蔵書は約4千冊。テーブルが3つ。ショーケースの冷蔵庫にはビールもあった。「公設の図書館は飲食・私語禁止ですが、ここはいずれも自由です。お茶やお酒を飲みながら、オーナーや会員らが語り合える場所です」と西原会長。本を提供するオーナーになるには月2000円がかかるが、それでもキャンセル待ち。本を読むのは誰でも自由で最初に300円を支払い会員になれば、月5冊まで借りられる。オーナー交流会、一般参加もできる読書会などイベントも盛んで、観光客もふらりと現れる。

大都市圏からも訪問客

担い人で図書館館長を務める中島あきこさんは現役の医師。2009年に三島市に移住したのをきっかけに、育児中の女性と地域を結ぶ情報サイト&コミュニティー「ママとね」を立ち上げた。現在、会員は2千人を超える。図書館も「ママとね」が開設し運営している。

訪れた日は夕方から「サードプレイス」をテーマにした中島さんの講演会があった。終了後、その流れで中島さんと一部の参加者らがあひる図書館へ。テーブルを囲んで懇親会がはじまり、ひとりずつ自己紹介と最近読んだ本の感想を語ることに。参加者には東京、横浜、名古屋など県外からの訪問客もいた。読んだ本を聞くと、その人の興味の対象や人柄、生き方が不思議と伝わってくる。中には話題のアニメの原作コミックやペットのウェブサイトという人もいたが、西原会長は「読書家である必要はありません。サードプレイスは“ゆるさ”が特徴です」という。確かに発表のあとは、初対面の参加者らが屈託なく会話を弾ませていた。

街のブランド価値を上げるウイスキー蒸留所

次に紹介されたのは三嶋大社の門前にある「Whiskey&Co.」。日本では珍しいまちの中心地にある蒸留所だ。開業は2023年。築100年に近い元洋品店の建物を改装。蒸留施設は見学ができ、2階のスペースでは時にはピラティスのレッスンや対談イベントなども行われているという。敷地内には現地製造の原酒をはじめ多数のバーボンウイスキーが飲めるバーや専用ラウンジもある。

西原会長も時折、このバーでウイスキーを楽しむという。「(大森)章平さんは歴史の教員免許を持っているとか今でもバンドをやっているとかで、発想がとにかくおもしろいんですよ」。

街の中の蒸留所は、「日本のウイスキーの常識を変えたい」という思いから生まれた。

日本のウイスキー会社はB to Bの取引が一般的。そのため蒸留所は水が豊富で広大な敷地が確保できる都会から離れた地域に多い。一方、B to Cを軸にしたビジネスを目指した大森さんは消費者と距離の近いまちの中につくることにこだわりがあった。全国を探し回る中で、考えていた条件にもっともあてはまったのが、首都圏にも近く、ウイスキーの製造に必要なきれいな水が確保できる三島だった。

Web3.0の技術を使った専用アプリ「トークン」を発行し、その保有者を「デジタル市民」と位置づけ、ウイスキーの購入権や専用ラウンジの利用権、ブランドづくりに参加する機会も提供されるという。「トークンを使うことで、地元だけでなく、日本各地の人とのつながりができ、三島ブランドの向上にも寄与してくれています」(西原会長)。

三島の未来を一緒につくるサードプレイス

三島の人と出会い、交流するための入口になっているのが「みしま未来研究所」だ。廃園になった幼稚園を改装し、カフェ&バーやシェアオフィス、コワーキングスペースとして利用されている。担い人は運営団体理事長の山本希さん。定期的にイベントやプロジェクトがあり、これまでに鎌倉古道の活性化や伝統芸能を次世代に受け継ぐプロジェクト、朝活イベントなどが行われた。参加者はウェブサイトで募集されている。

こうしたサードプレイスのイベントは10人くらいの規模が多いという。「行政や大企業の場合、何千人も集めるようなイベントが普通にありますが、サードプレイスは10人ほど集まれば成功です。小さな活動の繰り返しが、市外からも人を呼び、コミュニティーが生まれ、街の活力につながります」(西原会長)

観光の「光」の意味は?

話をうかがった担い人の方たちは、「関係人口を増やしたい」と声をそろえる。人口減少は、地方都市共通の課題。西原会長も「サードプレイスを通して三島にかかわってくださる方が増え、さらには移住へとつながってほしい」と語る。三島に貢献する担い人の多くは移住者だ。「三島に移住した人、三島生まれでも外の地域で暮らした経験のある人のほうが、より客観的に三島の魅力を見つける目をもっています」と語る西原会長。

サードプレイスの担い人やそこに集い、まちを元気にするためにがんばる人を「一隅を照らす人」と例える。天台宗の開祖、伝教大師が伝え残した言葉で、自らが光となることで、世の中を良くしていくという意味だ。

「観光の語源は国の光を観ることです。日本で言えば古くから神仏の光を求めて旅をしてきましたが、三島のサードプレイスをきっかけに、一隅を照らす人の光を見るために各地を旅するという意味になればいいなと思っています」。

西原宏夫 にしはら・ひろお

1952年、静岡県生まれ。にしはらグループ代表取締役会長。

三島市観光協会会長。静岡県地域づくりアドバイザー。

獨協大学卒業後、すかいらーくを経て、東海地域に飲食店を展開するにしはらグループ入社。1989年から2018年まで代表取締役社長を務め以降現職。個人メールマガジンやアメブロ、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブなどで毎日発信し、現在、総フォロワー数8.5万人。2018年11月、「西原ゼミ」を開講。月数回勉強会を開催している。

1952年、静岡県生まれ。にしはらグループ代表取締役会長。

三島市観光協会会長。静岡県地域づくりアドバイザー。

獨協大学卒業後、すかいらーくを経て、東海地域に飲食店を展開するにしはらグループ入社。1989年から2018年まで代表取締役社長を務め以降現職。個人メールマガジンやアメブロ、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブなどで毎日発信し、現在、総フォロワー数8.5万人。2018年11月、「西原ゼミ」を開講。月数回勉強会を開催している。